酒那么难喝,为什么那么多人还喜欢喝酒?

耗子领袖,秩序邪恶,微弱神力

耗子领袖,秩序邪恶,微弱神力算是问到我的专业了。

在酒精成瘾研究领域有一个重要的原则:「酒精成瘾」的定义必须是因为酒精的药理特性,而非酒精溶液的味道,利用酒精溶液味道建立起的成瘾行为模型是不被认可的。

什么意思?意思就是酒这玩意上瘾不上瘾,本质上跟它好不好喝没关系!

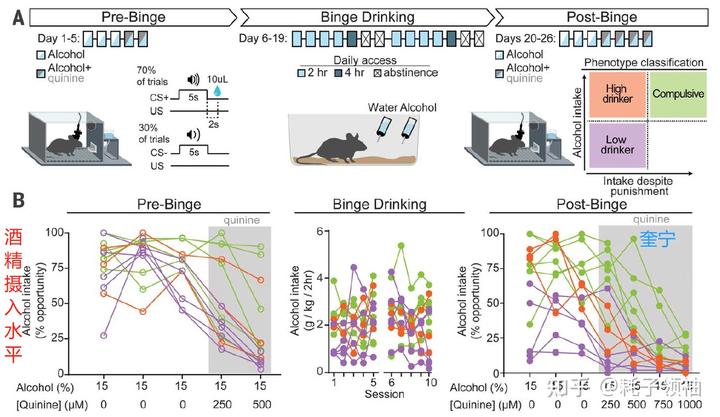

举个简单的例子吧,酒精成瘾的动物研究常用 C57 小鼠,它是所有小鼠品系里最喜欢喝酒的。

但就算这么说,其实在自然情况下,它也不咋爱喝,那怎么办呢?我们一般会让耗子先从加了糖的酒(15%的乙醇)喝起,就好像很多人一开始是从米酒和甜葡萄酒开始喝的。

因为加了糖,这个时候就算耗子表现出主动喝酒的行为,也不能算作真正的酒精成瘾,因为谁也不知道它是因为喜欢糖还是因为喜欢酒本身。

等耗子慢慢习惯酒的味道,我们会逐渐减少糖的浓度,直到彻底不加糖,这个时候耗子如果还依然会主动去喝酒,那才是酒精成瘾。

可能会有人质疑了,说不准耗子就是喜欢酒精本身的味道呢?这个怀疑是有一定道理的,毕竟酒精本身也是有风味和香气的。

但是事实上,酒精成瘾后的耗子,即使给酒精了掺了奎宁(巨苦无比的一种化学物质),让酒精变得难喝后,依然会主动去喝酒;甚至会有一部分耗子宁可经受电击,也要喝酒。

这种宁可承受痛苦也要喝酒的行为被称为强迫性饮酒,在很多酗酒人群中可以看得到。

为什么我要说这个呢?我的意思是,酒精之所以会成瘾,必然是因为它的药理特性,酒的味道可能是你喝酒的起点,但它的药理特性才是你真正不喝就难受的原因。

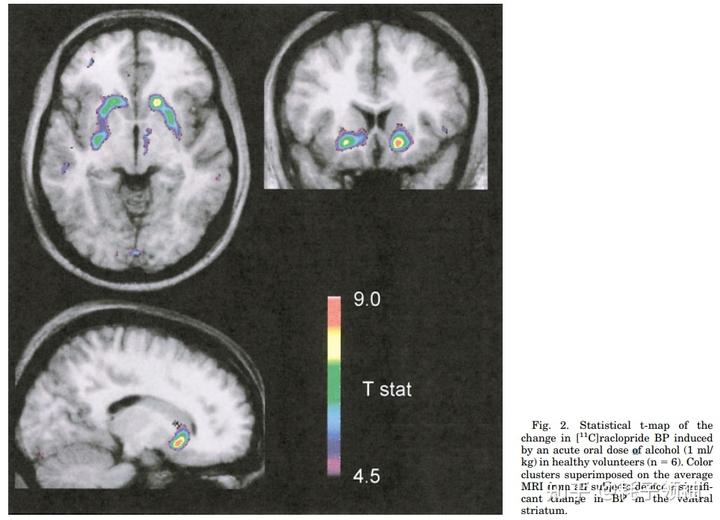

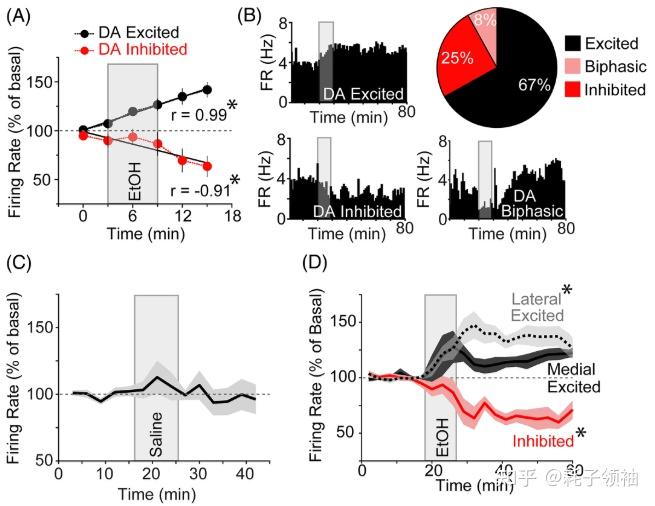

说了这么多,酒精成瘾的药理机制是什么?众所周知,成瘾离不开神经递质中的头号明星——多巴胺。而人类脑影像学研究发现,很少的酒精就可以显著提高大脑的奖赏核心区域「伏隔核(NAc)」的多巴胺的水平[1]。值得注意的是,静脉注射酒精也可以达到同样的效果,并且注射酒精后多巴胺反应越强的人越喜欢喝酒。这也就是说,酒精刺激多巴胺分泌是不依赖于酒精的味道的[2]。

所以接下来只要解释清楚了酒精进入脑子里是如何影响多巴胺,我们就能知道为什么有人会喜欢喝酒。

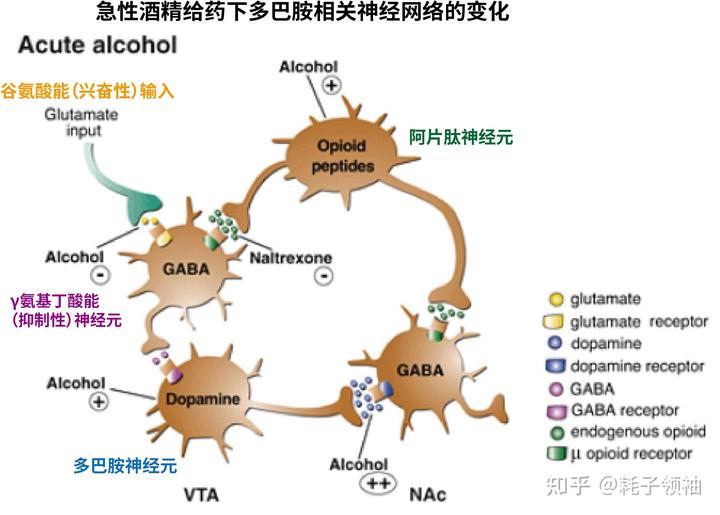

酒精进入大脑后,并不是直接促进多巴胺的释放,而是通过多个途径,最终影响了中脑腹侧被盖区(VTA)的多巴胺神经元的活动。

目前看来,主要有这样几条途径(对非领域内可能有点绕,我尽量讲得明白点)[3]:

(1)首先,在 VTA 不仅有多巴胺神经元,还有一群抑制性的 GABA 能神经元上,这类神经元平时“管控”着多巴胺神经元,不让它胡乱释放多巴胺。

在这群大管家 GABA 能神经元上,有一些 NMDA 受体,它接受来自其他区域的谷氨酸能(兴奋性)投射,对突触后膜产生的是兴奋性的作用,激活这些受体可以让 GABA 能神经元兴奋,进而抑制多巴胺的释放。

而酒精是 NMDA 受体(上图黄色)的非竞争性拮抗剂,可以抑制掉上述反应,从而对多巴胺神经元产生一个「去抑制」的作用,所谓负负得正,多巴胺神经元没了管控,就释放更多的多巴胺。

(2)除了多巴胺神经元和 GABA 神经元之外,还有一群阿片肽神经元,它会向 GABA 能神经元释放「内啡肽」,作用到 GABA 能神经元上的 「μ阿片受体」上,可以对突触后产生抑制作用。

而酒精会促进内啡肽的释放,从而增强对 GABA 神经元的抑制,进而去抑制多巴胺神经元。

可以看到,酒精主要通过抑制 GABA 神经元,来解除对多巴胺神经元的抑制来起作用的(上面看不明白的话,记住“去抑制多巴胺”就行了)[4]。

同样的,像其他人提到的很多血清素、大麻素之类的,其实最终都是作用于多巴胺系统来起作用的,这里不逐一介绍了。

当然,实际情况比这个要复杂得多,各种神经递质和受体在复杂的神经网络里互相影响,而且酒精对多巴胺神经元的反应并非完全一致的,只能说会促进大多数多巴胺神经元的兴奋,但也有一部分多巴胺神经元对酒精没有反应,甚至是抑制的反应[5]。

尽管具体到个人,酒精促进多巴胺释放所带来的奖赏 - 成瘾效应因人而异,但总的来说,酒精本身的药理作用,而不是它的味道,才是让人喜欢它,甚至喝酒上瘾的根本原因。

随着你喝酒次数多了,你脑内的多巴胺受体也会发生相应的变化,你越来越能忍受酒精的味道,越来越喜欢喝酒。

所以很多人尽管一开始不喜欢喝酒,只能喝甜滋滋的米酒和果酒,但慢慢也能小酌几杯,甚至彻底爱上喝酒。

当然了,在中国,喝不喝酒很多时候跟喜不喜欢没关系。

关于喝酒为什么会有个体差异,可以看我的这篇文章:

为什么中国某些未成年人喝酒没人管,而美国电影未成年人绝对禁止喝酒?

其他饮酒相关回答:

Source: 知乎日报 | 3 Jul 2023 | 11:06 am(NZT)

既然生命是为了繁衍生存,为何大部分植物未能演化出避免被吃掉的「武器」?

悠游黑菟

悠游黑菟你这欺负植物了,已知植物演化出了至少两三种灭世级别的“武器”大量灭绝动物来避免自己被吃掉。

一,蓝藻(蓝细菌)的大氧化事件。虽然蓝藻是不是植物还有待商榷,但以蓝藻为引导,大批藻类植物通过俘获叶绿体获得了制造氧气的能力。在古老地球,微观上,吃藻类植物浮游动物中厌氧动物的绝大多数都被空气和水体中升高的氧气所杀死,宏观上,大量氧气抑制了温室效应,导致地球进入雪球时代,更是把最后的厌氧菌赶到了世界边缘的海底和火山热泉里苟延残喘。

二,木质素危机。植物登陆后,动物也尾随而至大吃特吃,于是刚刚支棱起来的维管植物惨遭吞噬,在经过残酷的进化之路后,进化出了木质素,一度翻盘。。粗纤维的木质素导致素食动物完全无法消化,大量饿死灭绝。而木质素的固碳能力,也导致大量二氧化碳被固定,随着植物死亡沉入底层,成为煤炭,,故而得名石炭纪。加上植物的氧气生成,引发了地球上第二次雪球事件,石炭纪大灭绝。。直到真菌界,细菌界演化出木质素消化酶,并和节肢动物共生,(白蚁就是其代表,白蚁本身不能消化木质素。,完全靠肠道内的共生菌来分解)。

三,硅基质革命。3000 万年前,随着恐龙灭绝,草(一种植物类型)出现了,,他们把土壤里的硅质引入自己的身体构建。这些细小而坚硬的硅质,使得吃惯了鲜嫩蕨类植物的动物痛苦不堪,,拉嗓子还在其次,硅质磨损牙齿,导致动物活着,但牙坏了,活活饿死。硅质消化困难,导致动物胃疼,营养不良。在没有天外陨石和地球大陆剧烈板块变动这类天降横祸下,先于人类的现代工业社会活生生制造了一波小灭绝。。直到动物发明了高冠齿和反刍。

Source: 知乎日报 | 3 Jul 2023 | 11:06 am(NZT)

宇宙中有哪些奇异的卫星?

霍与赫

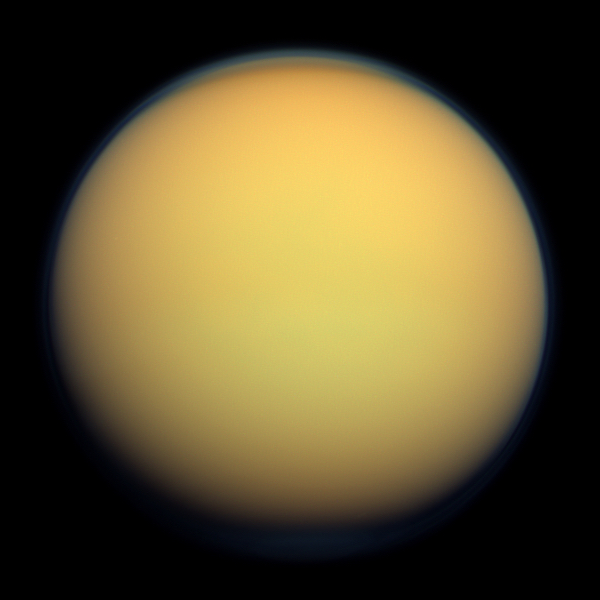

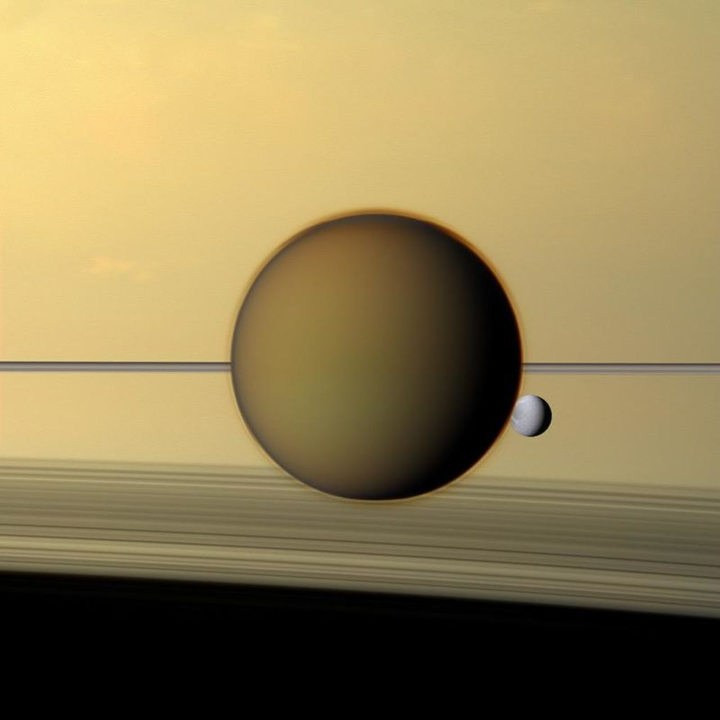

霍与赫我最喜欢的是土卫六(泰坦)。

土卫六是土星最大的卫星,太阳系第二大卫星(仅次于木卫三)。

最值得注意的是,土卫六是太阳系唯一一个有稠密大气层的卫星。

大气的主要成分是氮气和甲烷等,相当良性(尽管不可呼吸,但也不会立即因中毒而致命)。表面大气压约是地球上海平面压力的 1.5 倍。这意味着,你不需要穿加压宇航服就可以在土卫六上行走,这在太阳系中是个难能可贵的条件。住宿和工作也不需要建造加压基站,只需要能够提供氧气和保温的房子。

你可以听到那个世界的声音。你可以走到由液态甲烷和乙烷组成的碳氢化合物湖泊或海洋的岸边,聆听海浪声。

哦,土卫六也有天气。天气预报说明天可能会下雨,橙色的天空中会降下液态甲烷和乙烷。

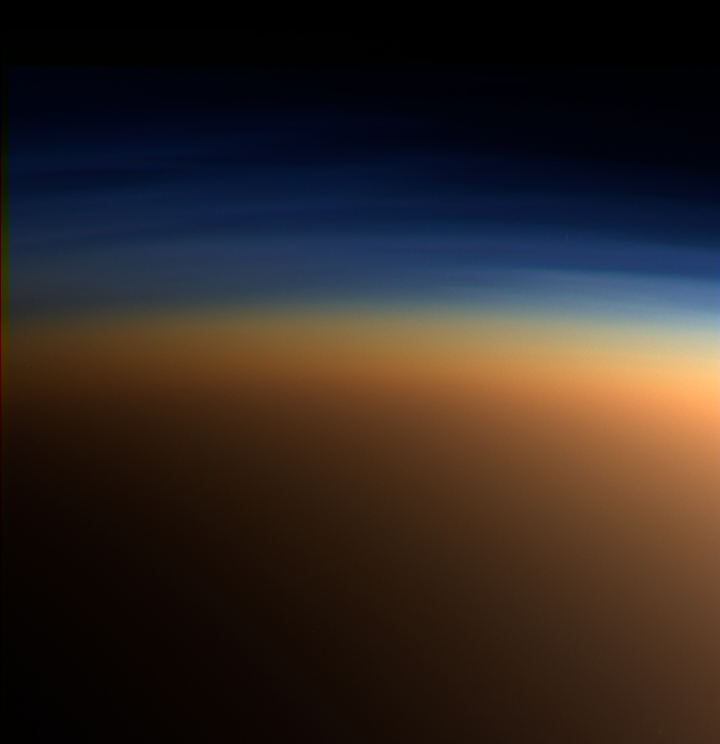

当然,土卫六并不适合人类生存和殖民。至少有以下三个原因:

a)极其寒冷,b)极其黑暗,c)极其遥远。

温度低达 -180 摄氏度。土卫六上的水冰就像花岗岩。一个没有防护的人基本上会立刻被冻死。所以你的宇航服虽然不需要加压,但需要加热(当然也需要供氧)。为此,核能可能将是必不可少的,因为没有其他现成而可靠的能源可以做到这一点。

土卫六是一个极其黑暗的地方,因为土星离太阳的距离大约是地球的 10 倍,所以与地球相比它只能获得大约 1%的阳光。再加上土卫六浓厚的大气层,这意味着那 1%中只有一小部分能到达表面。它的白天甚至没有地球上满月下的夜晚明亮。太阳能在那里显然是无用的,我们也没发现任何现成的化学能源。虽然土卫六上有大量的甲烷,但我们没有自由氧来点燃它。

最后,土卫六离地球的距离令人生畏。如果没有新型的推进系统,我们需要 6-7 年或更长时间才能到达那里。因此如果要将土卫六作为一个需要与地球保持定期联系、进行双边贸易的殖民地来说,我不认为在当今或可预见未来的技术下是可行的是。相比之下,使用现存的宇宙设备,我们可以在几天内到达月球,几个月内到达火星。

所以,我不相信我们在 21 世纪能有任何实现移居土卫六的机会。即便如此,我非常希望能活得足够长,以亲眼目睹人类第一次登上土卫六,证明这些都是错误的。

Source: 知乎日报 | 3 Jul 2023 | 11:06 am(NZT)

No title

0Source: 知乎日报 | 3 Jul 2023 | 11:05 am(NZT)

No title

0Source: 知乎日报 | 3 Jul 2023 | 11:05 am(NZT)

为何欧洲历史上会多次出现统治者觉得领土太大需要分割这种事呢?

莱茵行宫伯爵,专注于被忽略的视角,被遗忘的历史

莱茵行宫伯爵,专注于被忽略的视角,被遗忘的历史很多人把因果搞反了。

真实情况不是分割导致了分裂,而是分裂导致了分割。

在后世想象的封建体制当中,领主可以像玩弄橡皮泥一样任意处置自己的领土,即使有些迁就现实的考虑,如何封、封给谁都是相当主观的事情,就像是游戏《十字军之王》那样。

然而真实历史应该反过来看:

分封是对既定政治格局的承认,或者说是一种基于既定政治格局做出的最佳安排。

领土、属民、各个政治势力的分裂已是既定事实,只待领主为它们安排一个代理人。如果领主的安排无法让它们满意,那么它们自己也会寻找合适的代理人,再逼迫领主承认。

何况很多时候,统治者根本没有控制他“分封”的土地,他只是把军政资源分配给了诸子,再让他们去拓展领地和权力。

封建体制表面上是自上而下设计的,实际上是自下而上搭建的。

中世纪欧洲分割国土最典型的案例,不是昙花一现的加洛林诸王,而是伊比利亚半岛的基督教小王国们。加利西亚、莱昂、卡斯蒂利亚、纳瓦拉这几个国家分分合合几百年,就像是中了魔咒一样。

事情要从第一位“分割国土”的国王讲起,他是伊比利亚历史上少有的几位享有“伟大者”(The Great)称号的君主之一,此人就是阿斯图里亚斯的阿方索三世(866-910 年在位)。

阿斯图里亚斯是伊比利亚半岛西北角的基督教小王国,以反抗南方穆斯林统治立国。公元 866 年,15 岁的阿方索三世加冕成为国王。在之后四十年的漫长统治当中,阿方索三世不断与本国贵族和南边的穆斯林统治者周旋,把王国版图扩张到了历史顶点。

然而随领土扩张出现的问题,就是王国的离心力空前强大。阿斯图里亚斯国土多山,各地贵族地方主义意识浓厚,依靠山间城堡自立。贵族们的特权和传统不同,现实利益也有冲突。例如东部边境的贵族关注和穆斯林的战争,西部加利西亚的贵族更关心圣地亚哥朝圣路线和海洋安全的维护。对于王国该从哪里获得财税,以及该把资源用在哪里等问题,不同地区的贵族有着完全相左的看法。

现实政治分裂带来的直接后果,是各个地方势力寻求自己的代理人。

阿方索三世四十年的漫长统治也无法弥合这种分裂趋势,他的儿子们在他晚年发动了叛乱,阿方索在战争中俘虏了长子加西亚,但也无济于事。支持加西亚的贵族们继续作乱,直到阿方索被迫妥协。阿方索把自己的三个儿子分别任命为莱昂、加利西亚和阿斯图里亚斯的实权统治者,自己在修道院中度过了晚年。阿方索三世死后,阿斯图里亚斯王国一分为三。

值得注意的是,就和封建体制下的大多数“分割”一样,分割之后的各个独立王国仍然维持着某种名义上的统一,它们尊奉莱昂王国为宗主,这一点为之后的继承合并提供了合法性依据。但是,无论表象是统一还是分割,各地贵族分裂的内核一直没有发生变化。因此,只要地方贵族足够不满,他们就可以逼迫君主分割国土,或者重新拥立一位能够代表自身利益的王子。

966 年,加利西亚贵族毒杀了统治莱昂和加利西亚的国王桑乔一世,桑乔的儿子拉米罗即位后,贵族们又发动反叛,拥立拉米罗的一个表兄当上加利西亚国王,和莱昂分庭抗礼。这件事说明,在政治分裂的既定格局下,即使君主不愿主动分割国土,地方势力也会“帮助”他完成分割。

因此,一些聪明的君主意识到,与其被动接受分割的结果,不如主动顺应现实作出安排。1004 年,潘普洛纳王国鼎盛疆域的统治者桑乔三世(也是一位“伟大者”)在遗嘱当中把自己的王国分成了三份。1063 年,莱昂国王斐迪南一世(同样是“伟大者”)也把王国分给了三个儿子。斐迪南曾努力削弱地方贵族势力、整合领土,但是死前依然选择分割,并且早早就把儿子们安排在不同地区接受政治训练。斐迪南的儿子阿方索六世通过战争和阴谋又把三个王国收集起来,他死时国土并未分割,但他分封的葡萄牙伯爵最终创造了一个独立王国,几代人后莱昂和卡斯蒂利亚又分开了......

伊比利亚诸王国的分分合合直到 1640 年才告一段落。那年葡萄牙贵族推举布拉干萨公爵当上新王,结束了和西班牙的共主邦联,伊比利亚半岛的政治格局由此确定。延续至今。

中世纪末期到近代早期(1250-1800 年)伊比利亚君主国的漫长政治改革整合了各个区域的行政体制,打消了君主继承时分割国土的可能性(这种可能性直到 1701 年西班牙王位继承战爆发时仍然存在)。从 19 世纪开始,地方势力的不满转而以民族主义的形式继续表达。

“分割国土”其实是一个相当以今推古的表述。在中古统治者眼中,他只是为领土选择了必要的代理人,即使他不选择自己的儿子,地方势力也会拥立其他宗亲或者贵族,形成独立王国。如果他任命官僚,那么这些官僚将很难得到承认,或者他很难阻止官僚成为实际上的国王——与其这样,还不如直接分封自己的儿子。

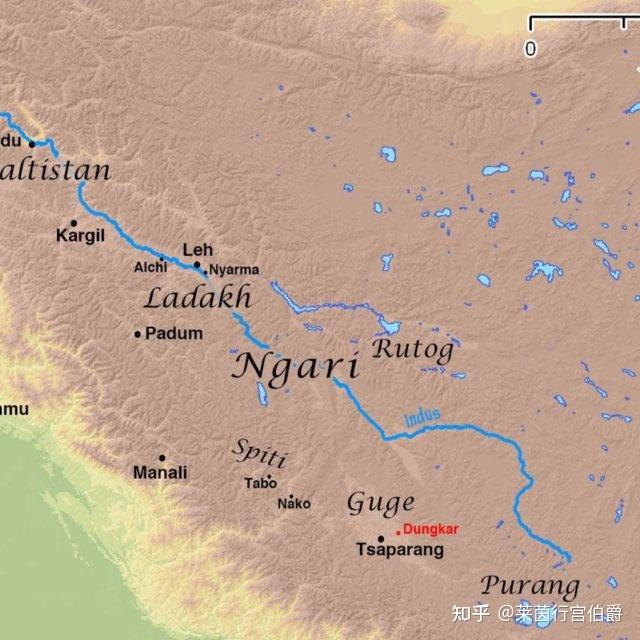

“分割”之后,国家理论上并没有解体,形式上的权力中心一直存在,它可能是莱昂国王、神圣罗马皇帝、基辅罗斯大公、蒙古大汗或者古格王国的君主。“分裂”只是后世把分割作为标志性事件得出的结论。在当时的人来看,名义上的统一和实际上的分裂在分割前后并没有发生突变。

和官僚体制不同,封建体制本质上不是从最高统治者开始一层层“任命”下去的。封建体制的“任命”,实际上就是妥协和承认现状。封建主能做的,就是尽其所能选择对自己有利的代理人,用名分和爵位拉拢那些地头蛇,或者委派亲贵去协理一方不安分的土地。

对于这个问题,唐朝人柳宗元已经看得十分透彻,他在《封建论》结尾部分说:

“非圣人之意也,势也。”

一个“势”字,就说透了所有的迫不得已。

Source: 知乎日报 | 2 Jul 2023 | 11:06 am(NZT)

蜘蛛蜕皮前是已经长好新腿了吗?

kmlover

kmlover简单回答:

- 腿的再生(regeneration)与蜘蛛种类、断裂是否为自切(autotomy),以及断裂位置和时间有关;

- 再生的新腿折叠起来收在基节(coxa)内部,在下一次蜕皮后展开;

- 即使八条腿都断了变成“蛛彘”,只要人工喂养好,后面仍能再生。

一、断腿的位置

蜘蛛在自然情况下断腿,通常是因为一条或几条腿被螳螂、鸟类等“物理系”敌人抓住,或者被其他蜘蛛、蜈蚣等“化学系”敌人注入了毒液,不得已选择弃腿保命。在这种情况下,蜘蛛的腿会在最后一节基节(coxa)与转节(trochanter)之间断开,这种现象被称作自切(autotomy)。此外,在遇到物理攻击时,蜘蛛的腿也有可能在其他部位发生断裂,这种情况当然就不能算是自切了。

二、断腿再生的时间要求

蜘蛛在断腿之后,如果还有蜕皮机会,则有可能再生失去的腿(除了八条腿之外,触肢、螯肢、丝腺等其他蜘蛛体表的器官也可以再生),但这种再生是有条件的:只有在蜕皮间期(也就是两次蜕皮之间间隔的时间)的前 1/4 时间里状态仍然是“残缺”的肢体,才会在接下来的 3/4 时间里完成再生。如果断腿发生在蜕皮间期的后 3/4 时间里,那就只能等到下一次蜕皮结束后才能“启动再生程序”了(前提是还有再下一次蜕皮)。

三、断腿再生的位置

在自切的情况下,蜘蛛腿总是从转节和基节之间断开,之后在基节处的一层膜会在肌肉收缩带动下将伤口封闭起来,阻止体液流失,然后在内部生成高度折叠的新腿:

如果从其他位置将蜘蛛的腿切断,那么腿的再生也会在相应的断裂处开始,把缺失的部分“补全”。但部分结网蜘蛛,如寇蛛、络新妇、肖蛸和妩蛛的再生能力有所不同,它们的腿只能在其他位置发生断裂时再生,如果是在基节和转节之间发生了自切,则不能再生。

四、蜘蛛断腿再生的……极限能力?

1930 年,法国图卢兹大学的蜘蛛学家 Pierre Bonnet 做了一个堪称丧心病狂的试验:他让一只蜘蛛自切了全部八条腿,变成“蛛彘”,然后对其进行人工喂养和辅助蜕皮,最终这只蜘蛛的八条腿都成功再生。可见,蜘蛛即便八条腿都没了,只要还能进食,营养有保障,依然是能全长出来的。

(考虑到人工喂食和辅助蜕皮的难度,不建议各位重复这类已经有结果的试验)

Source: 知乎日报 | 2 Jul 2023 | 11:06 am(NZT)

为什么里耶秦简这一重大事件我们却所知甚少传播不广?

为什么里耶秦简这一重大事件我们却所知甚少传播不广?

谢明宏,啃竹简的迷你猪

谢明宏,啃竹简的迷你猪首先,是没有耸人听闻的内容,因为是迁陵地方的官文书,所以没有那些有墓主人的简牍好搞噱头,容易起 UC 标题。(里耶简出土在古井中,既有当年的正常弃置,也有秦亡时的匆忙销毁。官方销毁坑,没有墓主人)

人家海昏侯是废帝,辛追有千年不腐的容颜(复旦有学者认为是“避”而不是“辛追”),里耶有什么?蝇头小字书写工整的地方行政日志吗?对于学者来说肯定珍贵得不行,对于圈外人就兴趣寥寥了。

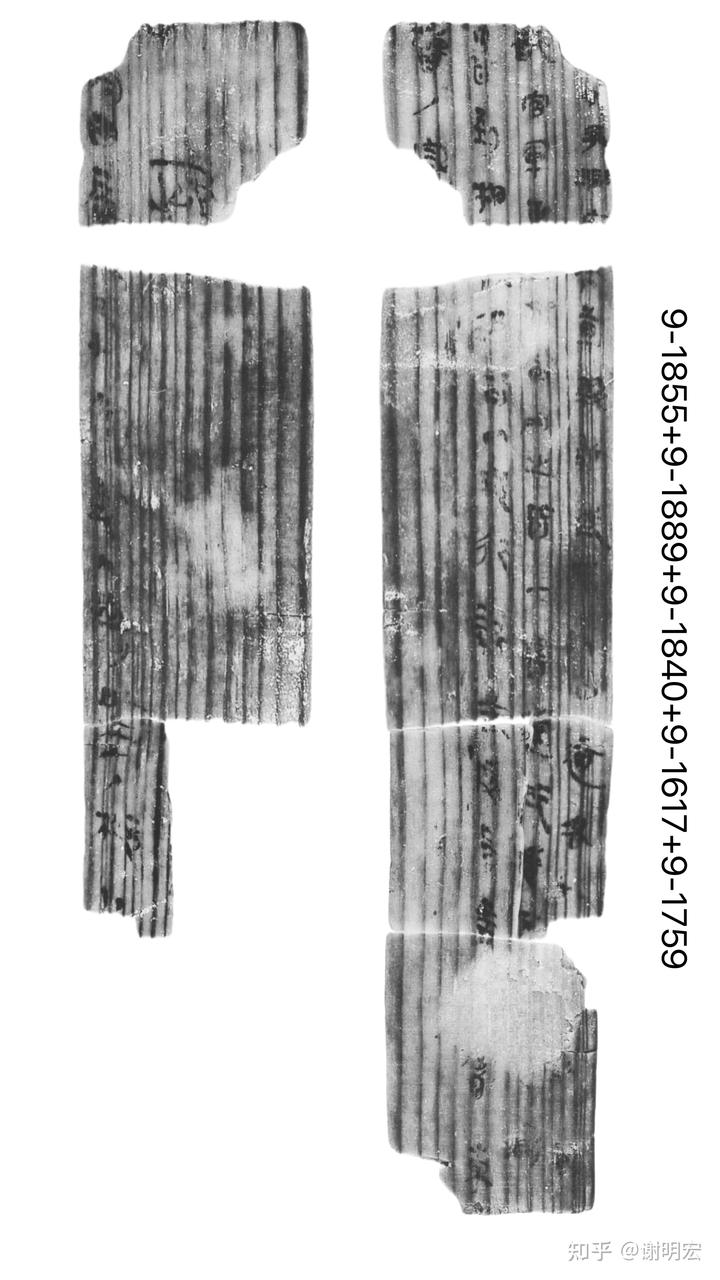

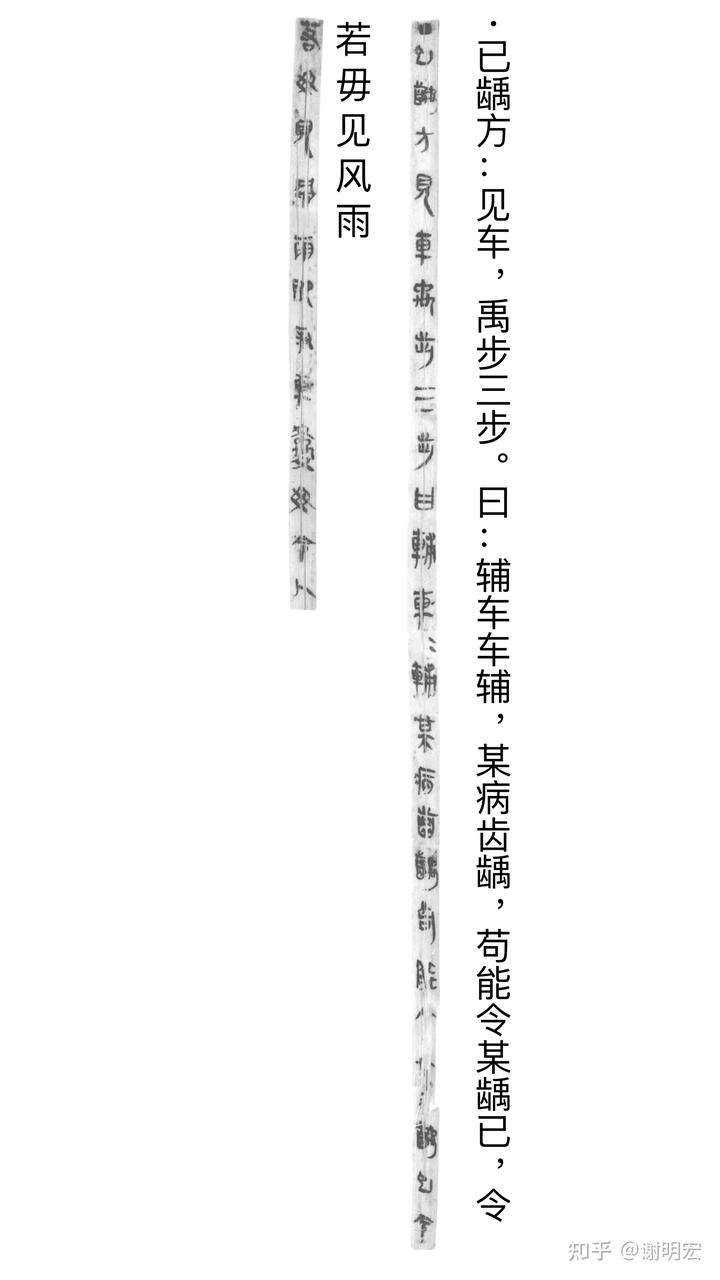

其次,简牍过于残断,影响了整体内容价值。我做过一些缀合工作,下面的里耶秦简就是五枚残简拼合而成,就这样还是没凑成整简。

最后,到现在只出版了两册,第一册和第二册隔了 6 年,原计划五册出版的。按这个进度,不知道我 40 岁之前能不能出版完……

没想到居然有一些网友比较感兴趣,那我抛砖引玉简单介绍下里耶真正有价值的内容吧!

(1)秦朝的郡到底有哪些?

《史记》说秦统一后置 36 郡,具体哪 36 个,两千多年争论不休。里耶秦简记载了 26 个秦郡,其中洞庭郡、苍梧郡、巫郡,是古人从未见过的秦郡名,但它们确实在秦短促的历史中设置过。

这在历史地理研究上意义重大,简直是石破天惊。相当于 2000 年后的 4022 年,大家突然发现湖南省、广西省这些名字从没听过,但是又真的存在过。

不要觉得省名为后人所不知很奇怪,试想民国时期的一些省名,其实我们已经很陌生了。比如热河省、西康省、察哈尔省,不是专门学这方面的,或者历史爱好者,年轻一代人已经很没感觉了。

(2)秦更名方的出土

秦始皇统一天下后,在制度上有诸多变革,尤其措意于名号更替。传世文献记载,他将“王”改为“皇帝”、改“命”为“制”、改“令”为“诏”、天子自称“朕”、追尊“庄襄王”为“太上皇”、更名“河”曰“德水”、更名“民”曰“黔首”、改“辠”字为“罪”字。

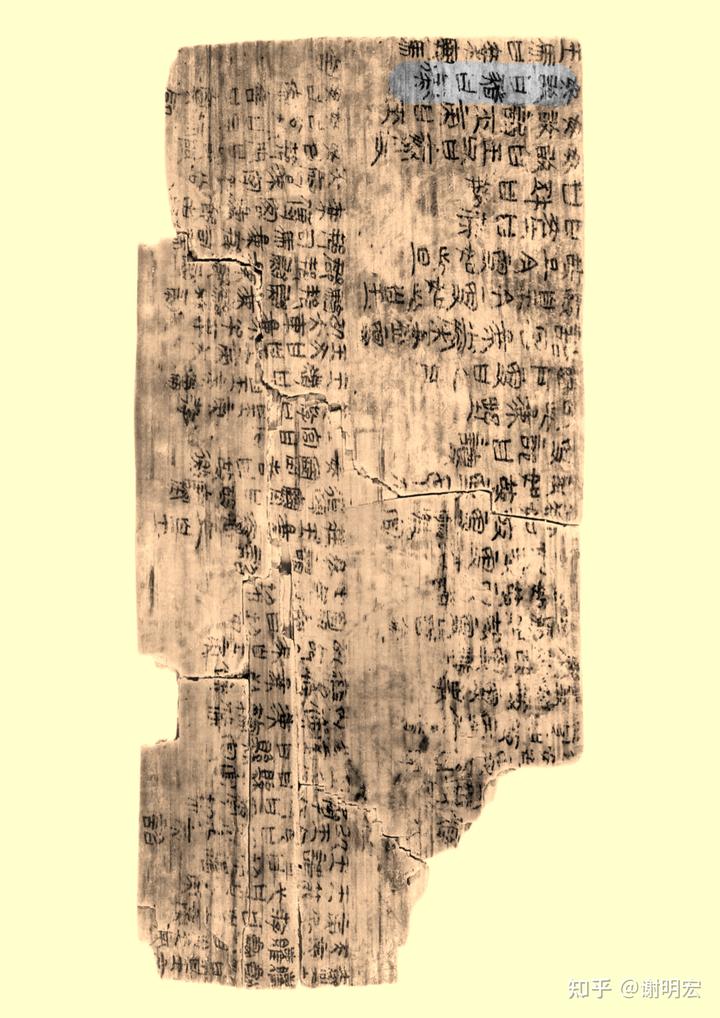

里耶秦简 8-461 号,让我们看到了更多秦统一后所更替的名号。这些名号的更替,无疑都是秦政府的正式规定。

8-461 记载的一些称呼变更,可能和秦一统后想要移风易俗有关。比如猪不能叫猪,要叫彘。(毋敢曰猪,曰彘)

这个木牍要横过来读哈,“毋敢曰猪曰彘”我用灰色标出来了。

杨雄《方言》云:北燕、朝鲜之间谓之豭;关东、西或谓之彘,或谓之豕;南楚谓之豨。

据此可知,大概“彘”是正读,其他皆为地区性称谓,秦统一后推行正读,取缔其他地区性称谓。

(3)秦始皇求长生事

里耶秦简有简文:都乡黔首毋良药芳草。

迁陵县下有都乡、二春乡。简文是说都乡这个地方的老百姓(黔首)说没有良药芳草。

张春龙先生认为,从简文中可看出秦始皇对求“仙药”的重视。通过官方文书直接下文到地方,而公文到达之处无论是否有“良药芳草”,也都有公文回复。

最近重看《寻秦记》,来个盘儿助兴!

我的硕论当时也简单注解了下,里耶秦简 8-1796“都乡龄首毋不平苦者”。指都乡的黔首没有不满和愤慨的人,或许和“都乡龄首毋良药芳草”属于同一批次公文,详细报告黔首各方面的情况。求药之事,已经涉及到秦朝统治最下层的黔首,可见行政效率之高。

《史记》记载秦始皇“求仙人不死之药”,从里耶秦简看非常无所不用其极,连每个县都要上报有没有药,他是真面不改色挨个问啊!你们县有药吗?那个县呢……

(4)秦代的医方

里耶秦简虽然是地方行政文书,但也间杂着抄录了许多秦代医方。汉统一以前,大多巫医不分,许多医方含有祝由术的成分。

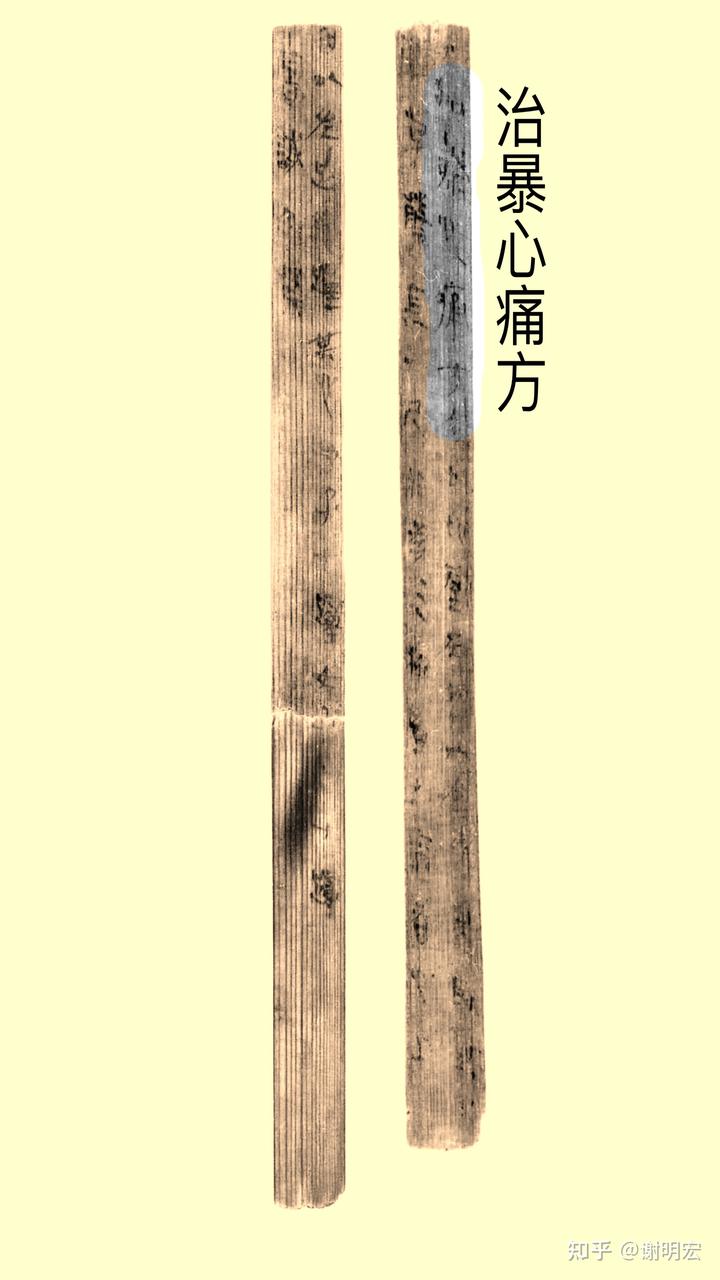

其中有些非常诡异,但很有意思。8-876+8-1376+8-1959 的医方云:

治暴心痛方:令以比屋左荣,以左手操取其木若草蔡长一尺,禹步三,析,傅之病者心上。因以左足践踵其心,男子七踵,女子二七踵。尝试,毋禁。

翻译过来:

治疗严重突然的心痛(可能是心梗),靠着屋子左边屋脊下面走,用左手摘上面的草大概一尺长,走三步禹步(做法的步伐),把草剖成两半,放在生病的人的心脏上方。接着用左脚踩他们的心脏上面(应是轻踩),男人七下,女人十四下。这个病方已经试过了,不需要限制它的流传。(大家多多推广的意思)

手里拿着一尺长的草走禹步(禹步就是模仿跛子走路),是非常神奇的动作。

——————1 月 18 人更新——————

有看到大家从科学角度讨论医方的,但我想说请放弃。祝由术的本质是借用神明的力量赶走疾病,我还看过与疾病谈条件的秦代医方,完全将疾病拟人化了。所以不太建议从科学角度理解祝由术,因为它本来就不和自然科学从属一个体系和行为逻辑。

比如周家台秦简有治疗龋齿的医方:

见车,禹步三步。曰:辅车车辅,某病齿龋,苟能令某龋已,令若毋见风雨。

翻译:找一辆车,走三步跛子步,对车说:车辅(古代车轮外起夹辅作用的直木)啊,某某人有龋齿,你如果治好某某人,就让你不淋雨。

这个科学吗?完全不能以常理揣度,得个龋齿怎么还找车棍子商量呢。但也不是一点线索都没有,祝由方的作者可能认为车与车辅的关系,就像人的牙与牙床的关系,故而发生了神秘地联想,以为车辅可以管龋齿这件事。

《左传》僖公五年引古谚语云:“辅车相依,唇亡齿寒。”杜预注解:“辅,颊辅。车,牙床。”

可见,这个祝由术的逻辑应该与古谚语类似。

Source: 知乎日报 | 2 Jul 2023 | 11:06 am(NZT)

如果存在一个使用九进制的文明,那么它们会在何时有奇数和偶数的概念?

曾加,海阔凭鱼跃,天高任鸟飞。

曾加,海阔凭鱼跃,天高任鸟飞。先写结论:九进制对文明来说其实是非常不错的进制,虽然可能不如八进制、十六进制、十二进制,但和十进制可能半斤八两,如果按照九进制生活,文明的数学发展水平发展速度并不会和十进制有太大的差异,至于奇数和偶数的概念,更是很早能被发现的,不值一提。

不妨我们身临其境一下,以下内容均为 九进制文明视角。

为了描述方便,在这个视角下,不存在「九 /9」这个称谓,所有「九」的称谓都被读作「十」,所以这个文明也自称使用「十进制」。而这个世界中的「百」、「千」、「万」即代表了人类十进制下的 81、729、6561……

【再次提示】:请务必忘记人类使用的十进制!

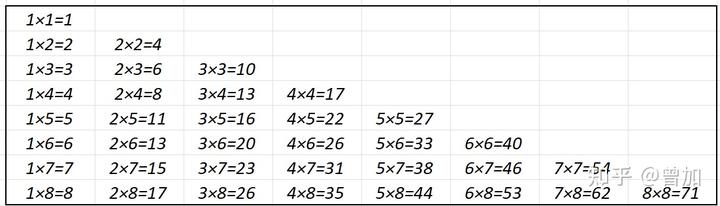

1)算数1a)乘法口诀

首先是这个文明中里耳熟能详的「八八乘法口诀表」:

据说小孩子们最喜欢的口诀是「六六四十」,听起来就很顺。

为了提升孩子们的算术水平,学校组织学生们去参加了「四张扑克牌算 26 点」的活动,当然,算多少点还是有点争议,毕竟大家太熟悉 3 的倍数了,有老师建议「算 22 点」是更合适的,这能锻炼孩子们对 2 、5 的倍数的理解。

这个文明有一个著名的小说叫「东游记」,棠僧经历了八八七十一难才取到真经。

1b)数的整除

对于这个文明,3 和 6 是这个世界最耳熟能详的数字,毕竟这些数的倍数末尾都是 3、6、0。

另外比较有名的说法是「卅数」「丗数」「川数」,这个说法比「奇数」、「偶数」更出名。

「卅数」是指除以 3 余数为 1 的数,也即末尾为 1、4、7 的数;

「丗数」是指除以 3 余数为 2 的数,也即末尾为 2、5、8 的数;

「川数」是指能被 3 整除 的数,也即末尾为 3、6、0 的数;

早年的数学研究很多就是围绕着「卅数」和「丗数」展开的。

当然,由于这个国家的性别依旧是 2 个,很快也诞生了「奇数」和「偶数」的概念:偶数是 2 的倍数,奇数不是 2 的倍数。

怎么看一个数是奇数还是偶数呢?

先说一个概念叫「奇数因子」:1、3、5、7。

然后对于不小于两位的数,我们就看「奇数因子」有几个,如果有奇数个,那这个数就是奇数,比如 12、47、333、656……反之就是偶数,比如 35、40、576、7281 ……

小学数学老师会告诉你,有一个巧妙的方法,可以迅速判定一个数是否为 2、4、8 的倍数:看它们的数字和是否为 2、4、8 的倍数。在数学比较好的国度中,8 的倍数们:8、17、26、35、44、53、62、71 都是耳熟能详的。

3 的倍数就不讲了。判断一个数是否是 6 的倍数的方法,就是先看末尾是不是 0/3/6,再看看是不是 2 的倍数。

至于一个数是否为 5、11 的倍数,小学奥赛老师会告诉你:看这个数奇数位的和与偶数位的和之差是否为 5、11 的倍数。比如 5478,个位和百位的和 4+8=13;十位和千位的和 5+7=13,所以这个数是 5、11 的倍数。再比如 35634,奇数位之和 3+6+4 =14;偶数位之和 5+3=8,而 14-8=5,因此 35634 是 5 的倍数,但不是 11 的倍数。

至于一个数是否为 7,14,15 的倍数,一般是超纲内容。超微资深一些的老师会告诉你,有一个简便一些的判别方法,注意到 888 是 7,14,15 的倍数(888=8×7×14=4×14×15),可以将一个大数每 3 位一分割,然后求和,如果这个是 7,14 的倍数,原数也是 7,14 的倍数。

举个例子:23456122,我们先算出:23+456+122= 612,612/7=78 是 7 的倍数,因此 23456122 是 7 的倍数。

1c)计算机数学

后来诞生了计算机。这个文明对 3 更熟悉,因此一开始计算机是 3 进制的,毕竟 3 进制表示数据是非常高效的。但后来发现,3 状态的元器件造价太贵,2 状态的元器件要便宜得多,挣扎了十几年后,终于还是把计算机换成了二进制的。

程序员们对 2 的幂次非常熟悉:2,4,8,17,35,71,152,314,628,1357……

考虑到 2 的 10 次方是 628,所以每年的 6 月 28 日被认为是「程序员节」。

人们发现 2 的 11 次方是 1357,一个这么偶数的数,居然每一位都是奇数,还是等差数列,太神奇了!

人们还发现 2 的 21 次方为 878162,这个数和 1000000 仅仅差了 1.07%,非常接近。

于是 1MB = 2^21 B = 878162 B

2)数论2a)素数

这个国家同样对数论感兴趣,他们比较熟悉 100 以下的 24 个素数:

2、3、5、7、12、14、18、21、25;

32、34、41、45、47、52、58、65、67;

74、78、81、87。

100 以内最大的素数是 87。

有意思的是:对于大于 3 的素数,卅数和丗数各有 11 个,很均衡。

业余数学家费牛发现:

- 2^2^0 + 1 = 3

- 2^2^1 + 1 = 5

- 2^2^2 + 1 = 18

- 2^2^3 + 1 = 315

- 2^2^4 + 1 = 108808

都是素数。于是他猜想,2^2^n + 1 都是素数。

但后来人们发现,2^2^5 + 1 = 12068657455 = 782 × 13542217,这个数不是素数!

这个世界里还有一个很著名的数论入门题,它常常用来识别一个人有没有数论天赋:

111111……(n 个 1) 是不是素数?

没有数论天赋的人,可能绞劲脑汁很久都想不出来。但是著名天才数学家低斯,10 岁的时候就用巧妙的方法解决了。

要不你也来试试?

提示:分奇数和偶数讨论,在这个世界里 10=3×3。

2b)走马灯数

在这个文明里,人们也会研究其他进制,发现在其他进制中,普遍存在「走马灯数」,也就是说,这个数的倍数会是这个数所有数字的重新组合,而且顺序也不变,只是起点和终点变了。

比如:

- 3 进制下的 0121,它的倍数为 1012,1210,2101;

- 5 进制下的 032412,它的倍数为:120324,203241,241203,324120,412032;

- 6 进制下的 0313452421,它的倍数为 1031345242,1345242103,2103134524,2421031345,3134524210,34524210313,4210313452,4524210313,5242103134;

- 7 进制下的 1254,它的倍数为:2541,4125,5412;

- 8 进制下的 1463,它的倍数为:3146,4631,6314;

- 11 进制下的 142857,它的倍数为:285714,428571,571428,714285,857142;

- 12 进制下的 0A3425B17685(注意:10=A,11=B);

- 13 进制下的 24A7,它的倍数为 4A72,724A,A742……

但唯独 10 进制,似乎没有这样的「走马灯数」。

后来数学家们发现,因为 10=3×3 是平方数,通过原根的相关知识我们可以证明,在平方数进制下,是不存在走马灯数的,真可惜!

2c)黑洞数

在这个文明里,虽然没有人们耳熟能详的「走马灯数」,却有另一个耳熟能详的数,它是 62853。这个数被成为「黑洞数」。

黑洞数又称陷阱数,是类具有奇特转换特性的整数。任何一个数字不全相同整数,经有限“重排求差”操作,总会得某一个或一些数,这些数即为黑洞数。

比如 31467,将其重新排序后最大的数是 76431 ,最小的数是 13467 ,相减以后得到 62853;

然后继续以上操作:86532 - 23568 = 62853

咦,居然没有发生变化?

这就是黑洞数。

事实上,已经证明,1~4 位数都不存在「黑洞数」,只能跌入循环,于是 62853 是最小的黑洞数。而且,并不是所有的 5 位数都能跌入「黑洞数」的(只有 5210 种初始值可能会跌入这个循环,占 5.8%),更大的可能是,跌入一个「大循环」(除了 11111 的倍数外,其余情况均是如此):

74832 -> 63843 -> 52854 -> 60873 -> 83841 -> 74832:

因此「黑洞数」 62853 显得弥足珍贵,很多人都把它设置成密码。

(代码参见附录)

3)小数3a)小数的性质

在该文明的「知也」上,数学区会有一个月经问题:0.8888888…… 是否等于 1 ?

有一个高赞回答是:注意到 1/2 = 0.4444444……,因此 1/2 × 2 = 0.888888…… 所以 0.888888…… 等于 1 。

也对,这个文明的小数发展的更早,毕竟 1/2 = 0.444444……,所以人们很早就发现了「循环小数」。

- 1/2=0.44444444……

- 1/3=0.3

- 1/4=0.2222222……

- 1/5=0.1717171717……

- 1/6=0.1444444……

- 1/7=0.125125125……

- 1/8=0.111111111……

在进行 10 以下的等分时,循环节最多 3 位,也比较容易记忆,数学老师会要求背诵下来。

3b)圆周率

关于「圆周率」,一开始,人们认为圆周率大概比 3.12 稍微大一点。

巍国数学家刘辉在自己的《八章算数》里仔细研究了下,认为圆周率等于 3.1242,这个数大概是能被整除的。

后来锦国的科学家孙退乎利用「割圆术」,发现刘辉的结果不太精确。他算出圆周率在 3.1241881~3.1241882 之间。

并且给出了两个近似值:

- 一个叫做「约率」:24/7 ≈ 3.125125,

- 一个叫做「密率」:434/135 ≈ 3.12418824,前 6 位都是正确的。

人们发现,圆周率小数点后前 7 位的每一位都是 2 的幂次,人们认为这应该不是巧合。因此认为圆周率后的每一位可能都是 2 的幂次。

直到一千年后,数学大发展,计算圆周率的方式也被进一步优化了,人们发现圆周率后第 12 位是 7,推翻了这一猜想。

现在人们知道,圆周率大约是 3.124188124074427883……

3c)其他常数

后来,科学家发明了对数。定义如果以 10 为底的对数为 lg

于是 lg2≈0.275, lg3=1/2≈0.444,lg5≈0.653

后来马顿发明了微积分,但与此同时祛拳尼兹也独立发现了微积分,两个人大吵一架,不欢而散。

不过这不重要,重要的是,大家发现 e ≈ 2.641557364 这个数似乎也是一个超越数。

注:以上只是该文明的内容提纲,后续内容可以参见专栏系列文章:

附录:「黑洞数」计算代码(好久没用 python,复习一下):

# Calulate the Blackhole Number in Base n

# Author: PlusZeng

# Date: created: 2022/12/4, modified: 2022/12/19importmathdeflist2chr(a,n):tmp=''ifn<=10:foriina:tmp+=str(i)ifn>10:foriina:ifi<10:tmp+=str(i)elifi<36:tmp+=chr(i+55)elifi<62:tmp+=chr(i+61)else:tmp+='('+str(i)+')'returntmpdefroot_10_to_n(x,n,x_digit):result=[];p=n**(x_digit-1);while(p>=1):result.append(math.floor(x/p))x%=p;p/=n;returnresultdefminus_hole(x,root_n,x_digit):y_min=sorted(x);a_max=0;a_min=0;foriinrange(0,x_digit):a_min+=int(y_min[i])*root_n**(x_digit-i-1)a_max+=int(y_min[i])*root_n**ireturnroot_10_to_n(a_max-a_min,root_n,x_digit)defcal_hole_in_base_n(x_digit,n):cirDict={};foriinrange(n**(x_digit-1),n**x_digit):numList=[];numList.append(root_10_to_n(i,n,x_digit));tmp=0;is_circle=0;while(is_circle==0):numList.append(minus_hole(numList[tmp],n,x_digit))tmp+=1forjinrange(tmp-1,-1,-1):ifnumList[tmp]==numList[j]:is_circle=1breakcirList=list2chr(numList[j],n)forkinrange(j+1,tmp):cirList+='->'+list2chr(numList[k],n)ifcirDict.get(cirList)isNone:cirDict[cirList]=[list2chr(numList[0],n)]else:cirDict[cirList].append(list2chr(numList[0],n))foriincirDict.keys():print(i+' : '+str(len(cirDict[i]))+';')if__name__=='__main__':print('Input the base: ')n=int(input())print('Input the max digits: ')x_digit=int(input())foriinrange(1,x_digit+1):print('\n'+str(i)+' digits')cal_hole_in_base_n(i,n)print('Done!')

Source: 知乎日报 | 2 Jul 2023 | 11:06 am(NZT)

为何自黑猩猩以后,几乎所有人类亚种全部都灭绝了?

昙花再现,昙花一现又再现,此中真意已惘然。

昙花再现,昙花一现又再现,此中真意已惘然。因为黑猩猩与人类的差异足够大,已经不构成对人类的竞争和威胁。

与现代智人越相近的物种,对人类的生态位威胁就越大,竞争就越激烈,其中稍弱一方就会在残酷的竞争中失败并灭绝。

--------------------------------------

假如你是一名有管理经验的资深工程师,去应聘一家公司的技术部门经理,在你等待面试的时候,你旁边有这么几个人:

1、两名应聘财务部经理职位的;

2、一名与你资历、能力和经验相仿的资深工程师,与你应聘同一职位;

3、几名应聘普通工程师职位的年轻人。

在以上几人中,你最想搞死哪一个?

显然是 2 ,你和他是你死我活的关系——技术部经理的位置只有一个,如果他应聘成功,那么你就得另谋高就。

1 和你没有任何直接利害关系,你可以对他们视而不见;而 3 的那几位将来可能是能帮你干活的下属,其实你反倒是希望你的下属越多越好的。

映射到生物界,你和以上几人就是:

0、你——现代智人;

1、应聘财务部经理的人——黑猩猩、熊猫、燕子等你不吃、也不会吃你,并且也不会和你抢饭碗的物种;

2、另一名资深工程师——其他人属物种,他们虽然不好吃也不吃你,但可能会抢你的食物、霸占你的房子,并且他的能力越强,对你的威胁就越大;

3、普通工程师——用来给你吃的猪、鸡、水稻、白菜、苹果等物种,你每天都祈祷他们繁荣昌盛。

--------------------------------------

关于进化论中的核心概念之一“生存竞争”,存在一种非常流行的误解,基于这个误解,不时有人提出下面这类问题:

●“猎豹为了抓羚羊进化得越来越快,羚羊为了逃脱也进化得越来越快,那么为什么没有进化出一种跑得比所有猎豹更快的羚羊?为什么羚羊在竞争中永远处于劣势?”

●“为什么智商相对较低、能力较弱的黑猩猩都没灭绝,更聪明、能力更强的其他人属物种反而竞争失败而灭绝了?”。

事实上,不仅许多普通人误解了“生存竞争”,连一些严肃的科普作品也都有意无意地对人们造成了误导。例如国家地理、动物世界等等,他们常常在描述猎豹与羚羊的关系时,用到“军备竞赛”一词——例如羚羊进化出了 A 特征使它跑的更快,更不容易被抓住;而猎豹又进化出了 B 特征跑得比羚羊还快,更容易抓住羚羊,等等。

在这种误导下,在许多人的理解中,所谓“生存竞争”就是指猎豹和羚羊之间的竞争,以及猫和老鼠、狮子和角马甚至牛与草的竞争。

然而这种理解是错的,真正的“生存竞争”其实是指发生在同种、近缘物种、同生态位物种之间的竞争,而不是猎物与捕猎者之间的斗争。

猎物与捕猎者之间的较量,虽然也是你死我活的,但那是食物链的上下级关系,是整个生态链中不可或缺的环节,他们在进化中常常是相辅相成的关系。事实上,这根链条中的一环如果断了,另一环也会遇到麻烦,例如羚羊灭绝很可能就会导致猎豹灭绝。

而发生在同种、近缘物种、同生态位物种之间的竞争,即生存竞争,却不存在“不可或缺物种”,不存在“你死了,我也会死”的关系,而是“你死了,我有可能活得更好”。

为了理解生存竞争,我们就用猎豹和羚羊的例子。

假设你是一只羚羊,你不想被猎豹捕食,那么你的选项有:

a、长得足够强壮,足以打败猎豹;

b、跑得比猎豹还快;

c、跑得比别的羚羊快。

显然,a 和 b 都太难,是不现实的,但 c 却是很可能实现的。

并且,也只需要做到 c 就足够了,毕竟一只猎豹每次只能捕食一只羚羊,只要你确保每次遇到猎豹时,你不是群体里(仍然幸存的)羚羊中最慢的一只就可以存活了。

然而,当你这么想的时候,群体里别的羚羊也会这样想——你想着要比它快一点,而它却想着比你快一点。

所以,你真正的竞争对手其实不是猎豹,而是同一个羚羊群里的其它羚羊。

羚羊之间当然不会互相捕食,但它们之间的竞争却是实实在在并且你死我活的:它们在争夺“豹口逃生”这样一个有限资源。

同样,猎豹之间也不会互相捕食,但它们也会因争夺“跑得较慢、相对容易抓捕的羚羊”这样的有限资源而形成竞争关系。

理解了以上部分,就能理解为什么没有比所有猎豹跑得都快得羚羊了:

——既然只需要比同伴快就能够生存,也就没有必要比猎豹快了(即:缺乏进化得比猎豹更快的选择压力)。

——基于同样的原理,我们也预期不会看到比羚羊快百倍、捕猎成功率百分之百的猎豹。

依据以上生存竞争的原理,我们可以推断出越相似的物种竞争越激烈、同一物种竞争更激烈、同一物种内处于同一种群的个体竞争最激烈的结论。那么问题来了:

为什么人类没有灭掉与自己竞争最激烈的其他(同种)人类,而是灭绝了与人很近但不同物种的人属物种呢?

这时候需要复习这句古老的谚语:

一山不容二虎!

……

……

……

除非一公一母!

同一物种内部,既有竞争,还有合作。

社会性动物,有合作捕猎(狼、狮子)以及合作防御(野牛、某些成群的鱼类)等等合作机制;

即使非社会性动物,种内个体之间也需要合作来繁殖。

因此,种内竞争,再怎么激烈都还是有约束机制的,例如限制同类相残、形成仪式化的争斗形式来代替你死我活的搏斗等等。

毕竟,所有母老虎都死了,公老虎靠谁来传宗接代呢?

说回刚才举的应聘的例子:如果另一个应聘技术部经理的人是你老婆呢?你还想搞死她吗?我觉得很大概率是,无论你们谁应聘成功,你俩都会去餐馆庆功。

但是,对于那些与自己生态位重叠度高、竞争激烈,又无法合作,且不能跟自己繁衍后代的近缘异种,就没有手下留情的必要了。

Source: 知乎日报 | 1 Jul 2023 | 11:06 am(NZT)

千米深的海水只4℃,抽来降温可行吗?或自来水流经深海管道,变冷后用隔热管道送出给城市降温,是否可行?

lolicon

lolicon法国人有类似的设想,用深海 4 摄氏度的海水和热带表面海水约 30 摄氏度的温差发电,还做了全尺寸的实验(就是说真的抽了深层海水),实验获得了成功。这设想当然完全可行,整个发电装置就是一个卡诺热机,就是温差有点小而已,原理上完全没问题。但是问题就在这个温差太小上,导致效率极其低下,要达到足够的输出功率,设备会极其庞大,造价很高。而且发电装置会漂浮在热带的大洋深处(才有足够水深),发电的电怎么送出来,怎么送到用户那里(众所周知,热带地区不发达)。所以相关的工程最后不了了之。

但是这个工程的附带效果可能让它起死回生。因为热带的大洋中心位置,表层海水极为贫瘠,水中不但缺乏氮磷钾营养元素,连基本的矿物质也缺乏,导致这里的海水中生物极少,微生物密度甚至低到和城市优质自来水相当,更不要说鱼虾等复杂生物。而同一位置上千米深处的底层海水由于深海洋流等的作用,其实富含了大量营养元素和矿物质。当由于冷暖洋流交汇或者海底火山活动,让底层海水上升到表层来,就会使得海水的营养浓度大幅提升,浮游生物大量生长,从而出现世界级的渔场。法国人当年对海水温差发电的一个设想就是利用发的电,把深层海水(发电需要以外的)大量抽上来,这个数量要达到每年上千亿甚至几千亿立方米这个水平,这样就等于往表层海水中施了上亿吨肥料,足以形成数个世界级的大渔场。当然这个设想最终没成,除了工程难度,渔场怎么收费呢?这确实是个问题。

现在有碳税这个概念,如果表层海水中的浮游生物大量繁殖,会吸收大量二氧化碳,这些碳经过食物链,最终会以生物遗骸粪便的方式落入深海,实现了碳捕捉(这里谈论的是每年几十亿吨二氧化碳的捕捉量)。这就为海水温差发电提供了一个潜在的盈利途径(碳捕捉收费。)

Source: 知乎日报 | 1 Jul 2023 | 11:06 am(NZT)

为什么长辈们认为汉堡、炸鸡是垃圾食品,而粽子、面条、馒头、烧卖、米饭、汤圆、饺子、油条、月饼却不是?

钱程,技术型吃货

钱程,技术型吃货之前在一篇回答中探讨过这个问题:

老一辈为何一边吃着腌咸菜、油糕、高糖甜点等传统垃圾食品,一边指斥零食、方便面和炸鸡汉堡是垃圾食品?

这个提问涉及一个核心的思考:到底什么是真正的垃圾食品?

其实,「垃圾食品(Junk food)」并不是一个营养学的学术概念,你在任何一本正规的营养学教科书上都很难找到它的定义。

这个词语是上世纪 50 年代的时候在美国提出的。最早出现在俄亥俄州的一条新闻标题里。在这篇文章里,「垃圾食品」这个词用来概括任何主要由精制米面和精制糖加工成的食物,比如白面包,曲奇,冰淇淋,巧克力等等,都被归入「垃圾食品」。[1]

到了上世纪 70 年代,快餐行业在美国崛起,K 记,M 记等快餐巨头渐渐家喻户晓,这时,「垃圾食品」这个概念首次被公众熟知。但是,它的意义也发生了变化,在公众印象里更多和薯条,汉堡,炸鸡,可乐等「快餐」食品联系在了一起。[2]

当时美国有一个著名的营养学家,叫做 Michael F. Jacobson,他同时是也是公共利益科学中心(CSPI)的创始人。这个非盈利组织就经常发文章怒怼当时的快餐和碳酸饮料,比如他们就曾经表示「现在的小孩子一天能喝两瓶可乐!这怎么得了!有关部门应该管管!」。他们还建议以后可乐瓶上都要印上类似香烟盒上的标语「喝可乐有害健康」,同时对于所有的「垃圾食品」,应该多收税。[3][4]

因为他的名气太大,大部分人认为「垃圾食品」这个词就是他发扬光大的。

别说,在他的推动下,………………嗯。一切都没有发生太大变化。现在在美国超市买可乐,你也看不见「有害健康」标语。含糖饮料税也只是在美国零星几个城市有效。而针对炸鸡薯条汉堡的增税就更是不见踪影了。

这大概就是「垃圾食品」在美国起源的故事了。

那么,「垃圾食品」这个词是怎么被中国人熟知的?

我小时候生活在安徽的一个不知名三四线城市,我记得很清楚,上小学二年级的时候,我的城市开了第一家 KFC。我第一次知道,一家餐厅居然可以火爆到排如此长队的程度。里面所有的食物,从炸鸡到土豆泥,甚至是现在看来平平无奇的芙蓉鲜蔬汤,都如此新奇和美味。

那时吃一顿 KFC,在普通家庭看来,绝对是奢侈品,如果有人对我说这是「垃圾食品」,我会想把他头打爆。

直到 2000 年以后,这些美式快餐店逐渐普及开来,人们生活水平提高了,快餐店的食物也都能消费得起了,这时,在杂志报纸上才逐渐多了「垃圾食品」的论调,很多专家学者开始呼吁大家不要无节制地吃这些快餐食物,否则会出现营养不良,肥胖等多种不利影响。

而那时候,家里的老一辈人往往会这么说:「以前我们吃不饱穿不暖,有点东西吃就已经很不容易了,哪还在乎什么垃圾食品。现在生活好了,吃得越来越挑了」。

是的,我们 80,90 年代出生的人,可能是中国第一代没有真正体验过「饥饿」的人。我们出生的时候,国家已经跨越温饱,接近了小康水平。这是非常幸运的一件事。

所以,看到这里,你应该知道了两点:

- 「垃圾食品」这个词是美国的舶来品,自从传入我国以来,一直就是紧紧地与「洋快餐」和「加工食品」绑定在一起的。

- 「垃圾食品」的名号,跟人民的生活水平有很大关系。如果连温饱都达不到,那任何能提供能量的食物都是宝贵的,因此不可能有「垃圾食品」这种称呼的。

那么,题主的疑问应该能得到部分的解答了。

老一辈的人,在他们生命中很长的时间里,都是像咸菜,油糕,高糖甜点等传统食物陪伴着他们。这些食物是生活必需品,是用来填饱肚子的,因此他们并不会用「垃圾食品」来指代这些食物。

但洋快餐、方便面,零食,在老一辈人看来,是最近才出现的,而出现没多久就被打上了「垃圾食品」的标签。一旦老一辈的人形成了这种固定认知,再想甩掉就很困难了。

虽然「垃圾食品」不是学术概念,但我认为这个词的流行,确实对民众的营养健康有一定指导意义。但是,这个概念有很大局限性。因为它会把一类食物「一杆子打死」。

我觉得有句话说得特别好:「没有垃圾的食品,只有不合理的搭配」。我们应该更关注营养搭配和营养均衡。

精制米面,高糖食物,高脂肪食物,这些东西之所以「不够健康」,是因为它们可以给人提供极高的能量,而其他的矿物质,微量元素,膳食纤维,维生素等营养素相对比较缺乏。如果长期只吃这些食物,一方面可能会增加肥胖,龋齿,高血脂,心血管疾病的发病率,另一方面,由于微量元素和维生素摄入不足,可能会引发营养缺乏的问题。

按照这个标准,大部分美式快餐食物都确实「不健康」,不适合作为主食长期大量吃。比如,炸鸡和薯条脂肪含量非常高,能量爆表;汉堡使用精白面包,里面的酱是高糖的,蔬菜的量也不够。这些食物,从营养学角度看,如果长期作为主食来吃,那营养摄入是「不均衡」的。用「垃圾食品」来指代,至少可以起到警示作用,让人少吃一点,没毛病。

但是,我反对用「垃圾食品」的名头把这些快餐食物一杆子打死。因为只要改进生产加工工艺,加上合理搭配,它们其实也可以不「垃圾」,甚至很健康。比如,牛肉汉堡如果减少高糖高脂肪酱料的用量,把白面包换成杂粮面包,再增加蔬菜的量,或是搭配沙拉(不加酱)一起食用,那其实整个搭配就会变得比较健康了。

加工食品也不一定不健康。比如说方便面,油炸方便面脂肪含量接近 20%,确实不健康。但目前也有采用各种干燥技术的方便面(热风干燥,冷冻干燥等),我见过脂肪含量最低的只有 4%,另外还有脂肪含量更少的「半干面」问世,而且营养物质得到最大程度保留。这就是通过「工艺改进」使加工食品变得更加健康的例子。

另一方面,就像题主说的,有一些中国传统食物本身营养结构单一,虽然人们不认为它是「垃圾食品」,但长期吃确实不健康。比如,张文宏医生劝大家尽量少喝白粥,在网上引起很大讨论。其实白粥主要是碳水化合物,营养结构单一,长期喝确实不是很健康。网上讨论能让一部分人知道白粥的坏处,其实也是一件好事。当然,「合理搭配」的原则对于传统食物也依然有效。如果把白粥换成杂粮粥,增加一些蔬菜和肉类,那这碗粥也可以很健康。

(感兴趣的可以看看 @芝麻酱的这篇:)

如何看待张文宏教授建议“现在中国的孩子早上只能吃鸡蛋、牛奶,不许吃粥”?

腌咸菜属于高盐食物,油糕属于高脂肪食物,高糖甜点的游离糖含量非常多。这些虽然是传统食物,但长期吃也确实不健康。但如果在制作甜点的时候不要加那么多糖,或者用代糖代替;制作油糕时少放点油,咸菜不要吃太多,跟其他蔬菜炒一起,那它们也会变得健康一些。

我只希望通过这篇文章,让大家能够转变观念,不要用「垃圾食品」把一种食物一杆子打死,而是多去思考一下,为什么这种食物不健康?我们有没有办法,通过合理搭配,把它变得健康一些呢?

这样不仅能吃到美味,还能避免跟长辈吵架,顺便还能 get 更多营养学知识,让自己吃得更健康。一举三得的好事啊。

相关文章

鲜榨果汁、蜂蜜水、乳酸菌饮料——你以为很健康,但实际恰恰相反 412 赞同 · 82 评论文章总说控糖,到底该如何科学控糖?2293 赞同 · 131 评论文章猪油被列为十大最营养食物?BBC 又在误导大家了……882 赞同 · 203 评论文章

Source: 知乎日报 | 1 Jul 2023 | 11:05 am(NZT)

为什么不能制造出像蚊子口器一样的针头?

苏澄宇,动物科学 / 冷门问题收割者 / 分享动物们的小秘密

苏澄宇,动物科学 / 冷门问题收割者 / 分享动物们的小秘密科学家有在这方面努力,希望做出一款类似蚊子口器那样的针头,所以一直有对蚊子吸血针头的研究。

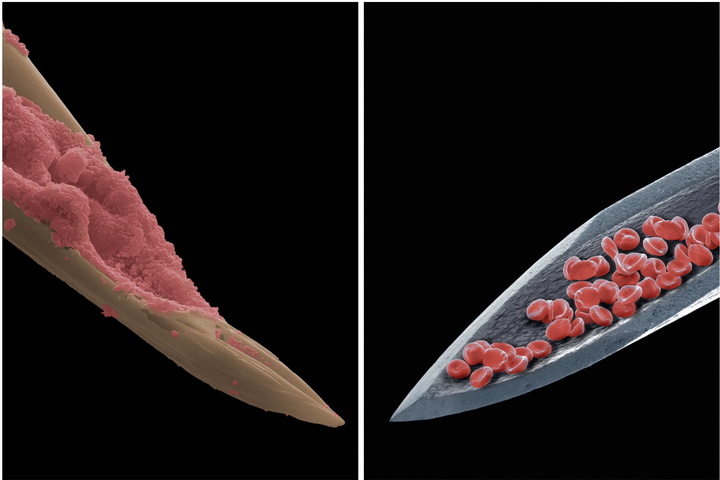

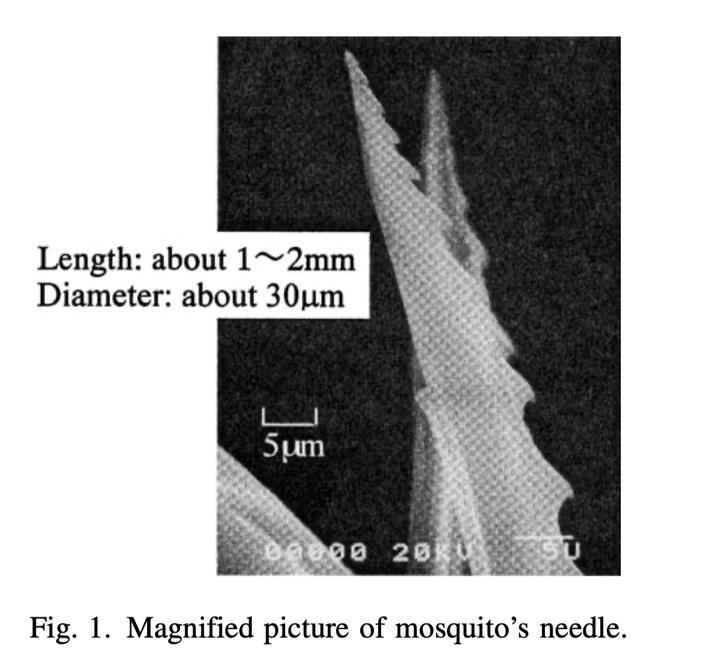

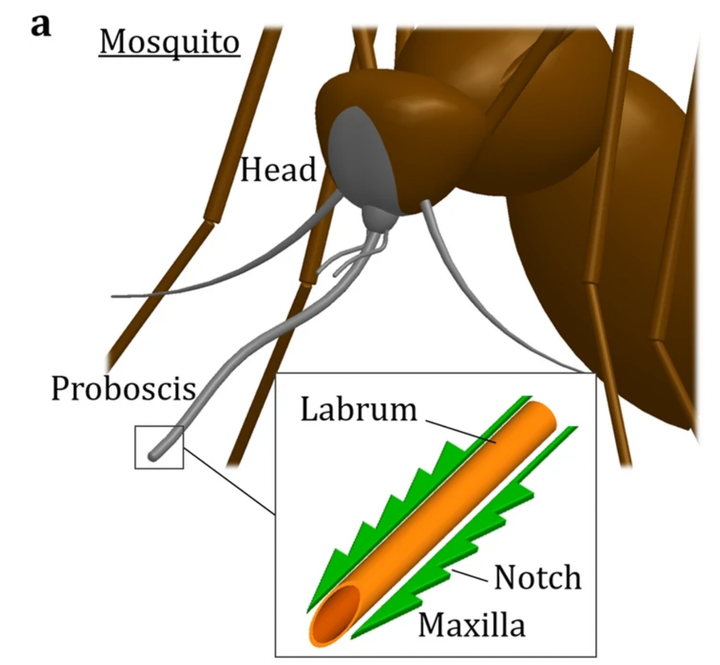

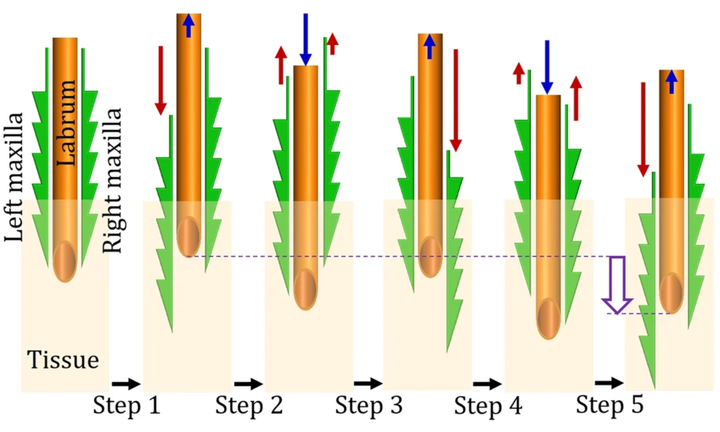

蚊子的有六根针头,最主要的那部分,也是区别于注射器针头的一点在于:在扎入的时候,蚊子不只是简单地用力往里头扎,而是往复地切割皮肤,逐步地插入血管。

你可以看到上面那锯齿状物就是蚊子用于切割皮肤的。

当扎入皮肤时,锯齿会先往复上下移动,慢慢地刺穿皮肤,让针头扎入血管。

可以说,蚊子的针头就像一把瑞士军刀,吸血的时候不是简单的扎入,还有反复的切割。

锯齿形针头在插入时,可以减少针头表面与皮肤真皮层之间的接触面积,因此可以很容易地插入皮肤。

所以有人想到,是不是可以做出一种类似蚊子的锯齿针头。

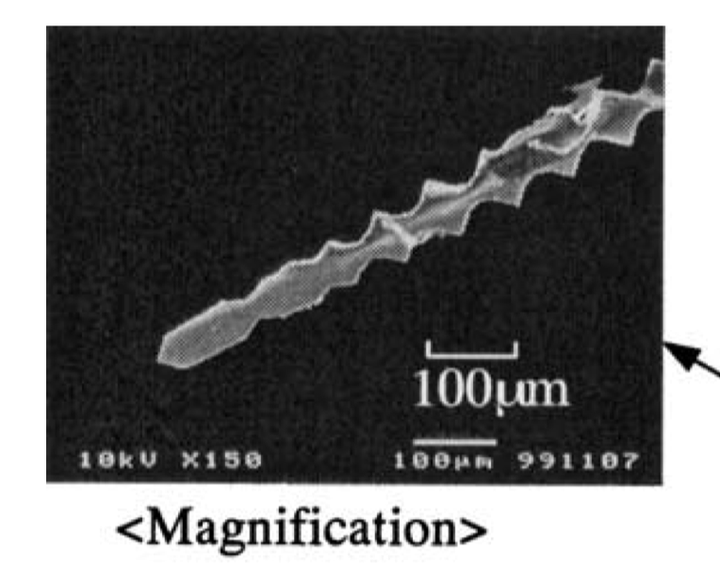

2002 年,科学家在实验室做出了一种新的微型空心针,周围有二氧化硅制成的锯齿。此时的研究还比较初期,所以并没有做更多的实验验证其有效性[1]。

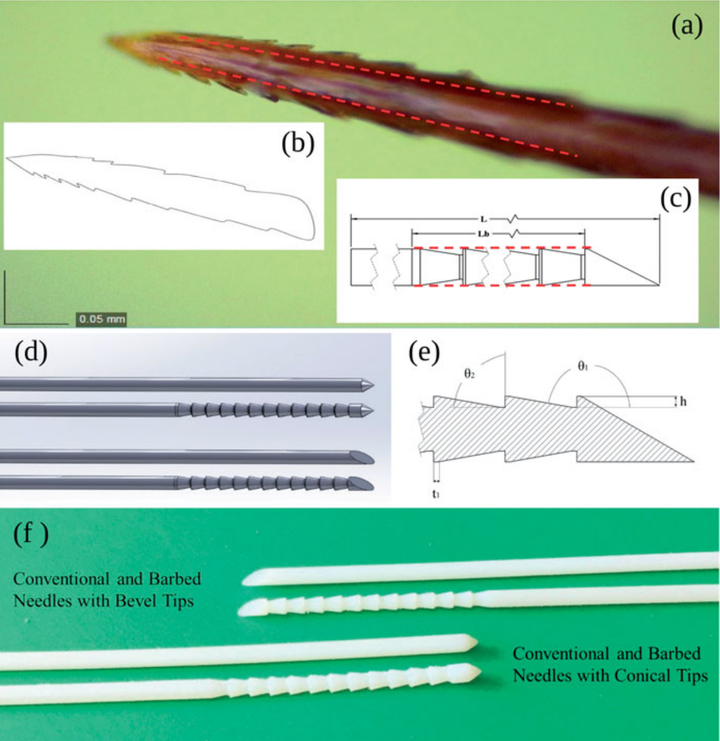

后来有人在此基础上做出了更接近蚊子口器的针头,如下图所示[2]。

他们还做了实验,让普通针头和特殊的锯齿针头作对比,看这两种针头在扎入牛脑和牛肝的时候,哪个效率更高。

结果自然是,像蚊子口器一样的锯齿针头更高效,相比于普通针头,锯齿针头在扎入牛脑时减少了约 10-25%的阻力,在扎入牛肝时降低了 35-45%的阻力。

既然仿生蚊子针头那么好用,那肯定会有人想用到更多方面,比如癌症取样的活检针。

如果出现癌症病变,想要对其确诊分析,最重要的一步就是用活检针进行微创取样和病理分析。想要得到准确的癌症诊断,则需要依赖针头扎入癌变部分的准确性。

但现有的活检针,在扎入过程中,容易造成软组织和器官的形变、移动,采样会有可能采不到癌细胞,也有可能会造成采样的量不足,者都会影响到诊断的准确性[3]。

而蚊子的针头在扎入皮肤的时候,在扎入挤压过程中对组织造成的形变较少,也不容易产生位移。然后做出了一根有锯齿切割的针头。

下图中 a 是普通的活检针,c 是改良的活检针,可以看到后者通过切割式扎入减少了针前的组织应变,并稳定了周围组织的移位。

所以,题目问:为什么不能制造出像蚊子口器一样的针头?答案是科学家一直有在努力,让你有天体验到被蚊子咬的舒适感(bushi

Source: 知乎日报 | 1 Jul 2023 | 11:05 am(NZT)

如果地球温度比现在低一百度,诞生的文明科技会是什么样的?

Kenneth Pan,一只颇有趣的蛋疼星人

Kenneth Pan,一只颇有趣的蛋疼星人被 @grapeot 兄的动态带进来的。

简单答案:

很快的想一下,没有认真计算的结果:进化出生物有可能,可能性还不低。进化出智慧生命以及产生文明的可能性比真实情况下的地球要低两到三个数量级,但不是完全没可能。假如产生文明,科技的形态就完全是靠猜了,可以看最后的“胡说八道篇”。

(不过虽然天体是我的强项,生物确实是弱项。所以推演有错的话,也欢迎其他大能指正。作者的其他天体物理及航天科技向文章,将在文末相关阅读部分,欢迎读者君悦纳。)

详细答案:

【低温环境生物可能性】

天文学界一直认为:木星的卫星欧罗巴厚厚的冰层之下,会有液态水,同时也可能有生物的存在(下图一)。

欧罗巴的表面平均温度为 -171.15 摄氏度(102K)。假如如题主所说,地球表面温度比目前低一百(摄氏)度,也就是地表平均温度大约为 -80 摄氏度。这个环境比欧罗巴的环境要好。这种情况下,冰层并不会一直延伸到海底(下图二),所以生物生存是非常可能的。即使目前的地球上,在阳光到达不了的深海,也有依靠地热存在的生态圈(下图三)。

在这种情况下,在这个负 80 度地球上,最早开始的生命很可能是在星球表面厚厚的冰层之下的液态水海洋里,贴近海底的地壳,依靠地热发展起来的。之后,随着进化和生物多样性的发展,慢慢向星球表面发展。

当然,这个假设是以类似目前地球上的、需要液态水维生的碳基生物为蓝本推演的。我们可以换个思路,例如,甲烷的冰点在 -182 摄氏度,是否存在出现可以依靠液态甲烷来新陈代谢的碳基生物呢?又或者,是否能出现硅基生物呢?

这些都是可以考虑,但是目前并没有太多真正的严肃科学研究的问题。

据我所知,目前最为严肃的推演,是康奈尔的一个研究团队,在 2015 年做过的研究。课题是在土星的卫星 -- 泰坦 -- 上面的甲烷海环境中,产生以丙烯腈, acrylonitrile (C3H3N) 为细胞膜的生物的可能。(下图四)

【负 80 度地球存在的可能性】

另一个非常有趣的问题,就是什么情况下会产生平均温度负 80 度的地球。

我们可以跟目前的火星做一个对比。火星表面的平均温度为 -55 摄氏度,但是昼夜温差极大、赤道与极地温差也极大。

负 80 度地球,如果在火星轨道、比本时空本位面的地球离太阳要远的话,只需要大气层再厚一点,火山活动再多一点,大气层中能反射太阳光的尘埃微粒多一点,就有可能存在。

但是,如果负 80 度地球依然在目前的地球轨道,则需要长期持续的火山活动,维持大气中的尘埃微粒数量,造成持续的核冬天,才能在以千万年计的生物演化尺度上维持 -80 度的气温。不然,星球表面气温还是会随着大气中尘埃的沉积,以及到达星球表面的日照的增加而升高。

要模拟这样一个星球存在的可能性及形成机制,就需要天体物理学和地质学两方面的专家合力。不是一篇知乎答案能做得到的。

【智慧生命及产生文明的可能性】

生物是需要摄入能量的,然后才能产生食物链及生态多样化,形成一个生态圈。

在地球上,大部分生物是依靠阳光提供的能量为基础的。粗略的说:植物依靠光合作用生长,在食物链的最低端;其上是植食动物;再来是肉食动物;最后,顶端是智慧生物 -- 人类。而无论是人、动物、植物,死后都有可能被细菌分解,再给植物提供养分。当然,如前所述,地球的深海也存在以地热为基础能量来源的生态圈。

负 80 度地球这样的一个星球上,能够发展出有智慧的生命,乃至产生文明的可能性并不太确定。但是可能性会比目前的地球低很多,可能会低两到三个数量级。这是由星球上原始生物能够利用的能量所决定的。

当然,有人会说,有可能负 80 度地球上海底的地热资源非常丰富呢?对此的反驳是:在以千万年计的生物演化尺度上,地热并不是一种十分可靠的能量来源。无论是地热喷口发生火山爆发还是枯竭,对于还没有演化出长距离移动能力的生物都会是致命的打击。也就是说,在负 80 度地球上,在进化的路上,前仆后继挂掉的物种会比真实地球要多得多,而最后能进化出智慧生命的时代是地质上地热及火山活动较为稳定的时期。

因此,在负 80 度地球上,即使能发展出智慧生命,所需要的时间也很可能比本时空本位面的地球更长。具体的粗略估算可以用“生存空间”或“宜居空间”的相对比例,乘上“物种灭绝概率”来估算。(有空可以再来仔细算算这个)

科技方面:生物的本能就是延续下去。对于智慧生物来说,增强自身生物延续性最好的方法就是增加生存空间。不过,在负 80 度地球上,即使有了文明之后,要发展成跨星球文明,要面对的问题和技术门槛也比目前的地球要多。

首先,至少需要能够稳定的突破星球表面冰层的技术,而不是依靠偶尔出现的冰层裂缝;然后需要发展在星球表面存活的技术;最后,才是仰望星空,发展太空科技。

负 80 度地球上智慧生命及文明的形态,将在本文末尾的“胡说八道篇”详细阐述。

所以,读者君,你能活在真实地球上,其实已经很幸福了啊。

图一,欧罗巴玉照,图片来源:维基百科 / NASA

图二、欧罗巴生态圈,图片来源:BBC

图三、地球上海底依靠地热生存的生态圈,以珊瑚虫之类的生物为食物链的基础。来源: http://oceana.org

图四,美国《大众科学》杂志对康奈尔团队的甲烷海生物细胞研究的报道:

【相关阅读】

如果把太阳系其他行星都拉到跟地球一样的轨道上,会发生什么?「载人登陆火星」在化学能动力时代是不切实际,甚至可以说是战略欺骗吗?为什么?空间站是怎么取暖?或者说是维持温度的呢?

【番外篇:胡说八道篇】

其实,不瞒您说,我的真身是一只蛋疼星人。目前因为科学实验失败,暂时流落你球。被米国拿沙圈养,每天在监工的皮鞭监督下搬砖。

我的老家,在远古时代我们族人开始漫长的进化过程时,就是一颗表面都是冰,底下全是水的星球。

我们最为古老的文字记载,就是一首跟你球倭国的俳句格式非常像的三行诗:

藕,蛋疼星啊,

你的上面都是冰,

下面全是水。

在远古时代,我们还在用象形文字的时候,我们的“人”字,是这样写的。

藕,我那美丽的老家、善良的族人、高等的文明和智慧。跟你球一比,你球就是蛮荒之地的渣渣。

咳咳,言归正传,这样一个星球进化出来的文明的形式,最后有可能走两个极端。

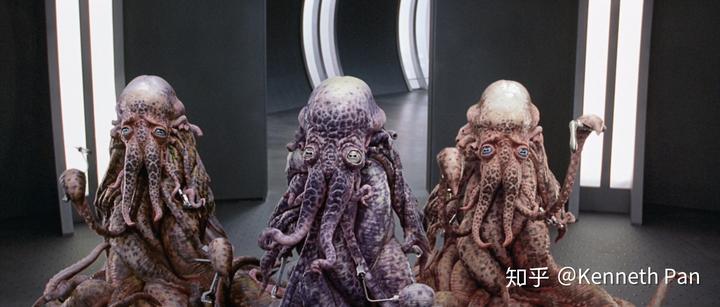

一,是像我们蛋疼星那样,高等生物是类似章鱼的形态。每个个体较为近似,单个个体有极高智能(虽然有些个体不在此列中,详见某些知乎评论及各大网站、贴吧的评论区);有个体思维,再组成社会,一起生产活动神马的。跟你球类猿较为相似。(下图五、六)

二,就是像你球的蚂蚁那样,大部分个体思维能力较低;而思维能力较强的个体又不能依靠自身的力量得到足以维持高度思维活动的能量(食物);所以必须以类似“蜂群思维”或“蚁群思维”(hive mind)那样的形态抱团生存;就如工蜂与蜂后,工蚁与蚁后。这种环境里,大部分个体的形态类似你球的“水熊”(water bear, tardigrade, 见图七)。

总而言之,你球目前的环境对于你球类猿生物来说,其实真的不错。你球类猿的运气也很不错。

珍惜环境,爱护你球。

图五、蛋疼星人小时候的婴儿照

图六、蛋疼星人成年后

图七、水熊

Source: 知乎日报 | 30 Jun 2023 | 11:07 am(NZT)

猫科动物战斗力那么强,为什么没有将犬科动物淘汰掉?

风间,如果后会无期,那祝你我死得其所。

风间,如果后会无期,那祝你我死得其所。(回答略长,慎入)

看了一圈,很多人试图去证明犬科动物捕猎能力比猫科动物更强,拿出诸如捕猎成功率等等论据。但这些其实都是在偷换概念,因为捕猎成功率和谁适应性更强不是一对一等价的,你群居捕猎成功率高,但是猎物需要分配给整个群体。我单独捕猎成功率低,但是我成功一次的回报比你群体捕猎的回报高的多。这就是“天天都开张,开张吃一天”和“三年不开张,开张吃三年”的区别,你可以用成功率作为标准,我也可以用回报率作为标准,这样比较出来的结果没有任何意义。

而且,这些人还选择性的忽视了单次捕猎的成本。做个直观的对比,一群灰狼花费数个小时甚至数十个小时追杀一头野牛,和一只猎豹花费几十秒伏击追逐一只瞪羚。灰狼单次的成功率当然比猎豹单次的成功率更高,但是灰狼在单次行动中花费的能量相对于它们储备能量的比例必然大于猎豹。你们不要觉得猎豹速度快,狼速度慢,猎豹就更费体力。实际上灰狼总的的能量消耗远大于猎豹,原因很简单,两者其实都是接近全速的奔跑,而灰狼持续的时间远超过猎豹。猎豹速度比灰狼快,因为它的身体结构本身就使它速度大于灰狼。猎豹之所以跑不久,不是单纯的因为体力不足,更直接的原因是超高速使得它体温急剧上升,必须停下来散热。灰狼相比猎豹,虽然速度相对慢,但它在追逐中也会尽全力奔跑,这个结论也很简单,因为更快的追上猎物撕咬对猎物的消耗,远比单纯的追逐效率更高,它之所以可以持续长时间的跑,一是因为本身绝对速度不够快,二是因为散热效率更高一些,这和身体结构以及生存环境都有关系。马拉松运动员跑一场马拉松消耗的能量远大于一百米短跑运动员跑一百米消耗的能量。跑马拉松当然不可能全速奔跑,但是当持续的时间和总的距离远远超过后者的情况下,速度的影响反而变得极其微小。

犬科动物集群狩猎,花费很长时间追踪猎杀一个目标,虽然成功率更高,但是单次行动花费的时间和体力也比猫科动物单次伏击更多。更高的成功率意味着更高的成本,同时也意味着失败后更严重的后果。更准确的描述是犬科动物依靠提高每次狩猎的成本,来提高单次狩猎的成功率。而猫科动物选择降低单次狩猎的成本,以此增加狩猎的次数,来提高总体的成功率,这两种方式不过是此消彼长各有优劣,是分不出高低的。

我们得认清什么情况下一个物种才会被另一个物种淘汰。

首先,那些适应不了环境变化而灭绝的动物,都是自我淘汰。比如巨型短面熊和南美细齿巨熊,它们已经强大到没有别的物种能挑战它们,它们的灭绝纯粹是因为自身适应不了环境变化,与其他物种无关。而且,这一类的灭绝生物,很多都是顶级掠食者。不知道大家有没有听过多洛法则,动物已经退化消失的器官,无法再进化回来,这不是一个百分百正确的理论,但这是一个普遍规律。进化程度越是极端的生物,越难以在环境变迁中迅速的做出调整,猎豹就是一个很好的例子,它的全身结构几乎都在为高速服务,一旦环境剧烈变化,当捕猎不再依赖高速,它就很难调整,因为需要改变的结构太多,而短时间进化能达到的程度是有限的。

(巨型短面熊)

(南美细齿巨熊)

(两者在各自生态域内,完全没有能与之匹敌的掠食动物,但最终还是灭绝了)

其次,那些没有过度竞争的物种,无论实力差距如何,都很难淘汰掉对方。比如美洲狮和美洲豹,美洲豹平均下来比美洲狮大 15%左右,分别是第三和第四大的猫科动物。在北美洲,大部分地区没有美洲豹的分布,美洲狮就是最顶级的掠食动物。而在南美洲,因为美洲豹的存在,美洲狮就成了次一级的掠食者,它们会主动选择较小的猎物,避免和美洲豹正面冲突。这种情况下,两个物种都相安无事。

真正会出现一个物种淘汰掉另一个物种的情况,所必备的条件便是双方猎物种类大面积重叠、双方实力差距悬殊(这个实力有包括打斗能力、繁殖能力、掠食能力等诸多方面)、猎物数量不够充裕,以上条件缺一不可。比如非洲大陆,狮子、鬣狗、猎豹、花豹猎食物种类大范围重叠,而且实力差距悬殊,但还是能相安无事,因为首先每个物种的捕猎倾向有很大区别,狮子这种大型掠食者喜欢捕食非洲水牛、斑马这些相对更大、移动更慢的猎物,而猎豹倾向于瞪羚角马这些体型较小、移动更快的猎物,加上猎物的数量相对猎食者是充足的,因此还没有出现过度竞争。

犬科之所以没有被猫科淘汰,因为两者大多数情况下根本就没有竞争条件。除了在北美洲,北美灰狼和美洲狮竞争比较激烈,因为北美灰狼是最大的犬科动物,体型和美洲狮相当,而且北美灰狼是群居动物,美洲狮是独居动物,双方实力很接近。美洲狮平均来看比灰狼大一些,而且猫科动物单兵武器往往比犬科犀利,猫科比犬科多两对爪子,而且四肢更发达,所以美洲狮有能力杀死落单的狼,而狼群又会抓机会杀死美洲狮。另一方面,狼群因为种群密度,需要捕猎更大的猎物,在北美洲,几乎只有狼群有能力猎杀巨大的美洲野牛。而美洲狮作为独行侠更喜欢捕猎体型适中的猎物,小到臭鼬野兔,大到马鹿和野山羊。两者的猎食区间,既有重叠也有区别,除非人为干涉,否则基本处于均势,所以依然没有出现过度竞争的情况。

(北美灰狼极限可以长到 90kg,和斑鬣狗一个级别的掠食动物,美洲狮极限可以长到 120kg+,平均体重大于花豹,是第四大猫科动物,两者远比很多人想象中的大的多)

猫科动物和犬科动物的体型分布有一个很有意思的特点,那就是猫科动物体型的断层区间,恰好被绝大多数犬科动物填补了。猫科 38 个种,体重从 1.5 千克的黑足猫、锈斑豹猫到 300kg+ 的西伯利亚虎差距悬殊,犬科 36 个种,从 1.5kg 的耳廓狐到 70kg 的北美灰狼不等。其中,花豹、美洲狮、美洲豹、狮子、老虎占据了 70 到 300kg 这个巨大的区间,而猫科又有很多 10kg 左右的小型猫科动物,30kg 到 70kg 这一段区间,仅有 60kg 左右的猎豹、雪豹和 30kg 左右猞猁、云豹。反观犬科动物,很多相对大型的物种比如各种比较标准的狼,都集中分布在 30 到 60kg 这个区间,剩下的 10 到 30 千克的物种比如亚洲红豺、胡狼和狞猫、薮猫这些中小型猫科动物一样都是中层掠食动物,更小的几千克的各种狐狸和豹猫、沙丘猫这些小型猫科动物占据底层掠食动物的生态位,竞争并不激烈。这是长期演化出的结果。

因此除了在北美,美洲狮和北美灰狼刚正面之外,在其他地区,往往是比北美灰狼小的多的犬科动物,却要面对甚至比美洲狮还要大的猫科动物。比如 20kg 左右的亚洲红豺面对的是 80kg 左右的印度花豹和 240kg 左右的孟加拉虎。这种情况下,双方根本不存在竞争条件。小型犬科没有能力去捕猎麋鹿、野牛等巨大食草动物的成年个体,它们只能对幼崽下手,同时捡别人吃剩下的。它们主动捕食更多的是中小型啮齿动物,而这些小猎物也满足不了大型猫科动物的需求,双方的猎物都没有明显的重叠,自然不存在竞争。长期以来,受地摊文学影响,在一部分人群中流传着诸如虎怕豺群这样的理论,实际上是完全站不住脚的。

绝大部分野生动物,只是为了个体的生存与繁衍。即使有部分智商发展水平足够高的群居动物,例如虎鲸、北美灰狼、非洲狮、非洲象、大猩猩、黑猩猩这些动物,它们在一定程度上会去照顾生病、受伤、老年的同类,但这也仅仅到“家族”的层面,还远远谈不上“种群”。尽管也会有掠食动物会去杀死别的掠食动物的幼崽来避免竞争,但是并不是一个经常发生的大概率事件。因为对于处于优势地位的物种,没有必要这么做,而对于劣势物种,这样做往往需要冒着性命危险,即使成功了,也并不会为自己的生存带来多少直接的收益。尽管有这样的本能行为,它们的意识也不会上升到种族灭绝这个概念上。

大家都是各过各的,不是我强一点,就天天吃饱了没事干去找别人麻烦。现在网络上面盛行的斗兽,往往以死斗作为标准,然而事实是很多动物尤其是独居动物,在非猎食的情况之下,都会尽最大可能避免和其他动物发生冲突。野生动物没有抗生素,没有医院……对人类而言,哪怕是骨折,去打个石膏,养几个月就好了。对于草食动物,一道爪痕都有相当大的可能造成感染,引发败血症,然后在下一次族群被捕食时,作为劣势个体被食肉动物选中,然后被淘汰。这也是为什么明明很多食草动物长的比食肉动物大,数量比食肉动物多,可一旦遭遇食肉动物都只会逃命的原因。只要你不受伤不生病保持健康,食肉动物不会放着老弱病残不抓,跑来针对你。而一旦你强出头,哪怕救助了同类,自己也活下来了,只要你受了伤,下一次被选中的概率就会飙升,然后继续受伤,陷入一个死循环,总有一次,你运气没那么好。对于肉食动物,受伤就意味着运动能力下降,导致捕猎能力下降,要么饿死,要么在领地争夺中被同类杀死。所以对于动物而言,不必要的冲突能躲则躲,这不是人类打拳击比赛,赢了没人为你欢呼,没人给你奖励,只会有步步逼近的危险。

优胜劣汰是一个我们总结出的自然演化规律,而不是生物的行动准则。这句话简单的说就是:一个物种在竞争中灭绝,归根结底是因为自身适应不同环境的能力不足,或者是某些方面的缺陷,而不是因为别的物种刻意去针对。比如熊猫,其濒危的主要原因是因为消化系统太过脆弱,食物结构太过单一,繁殖能力低下,幼崽成活率低。在资源有限的条件下,别人能力强一点,就可以多分一杯羹,你弱一点就只能少拿一点。马太效应下的竞争,强者越强,弱者越弱,不需要别人刻意去针对你、掠夺你,你自己就会在一个不断削弱的趋势下走向灭绝。

还有人拿出几张地图,说狐狸、狼、野犬各大洲都有,狮子、老虎分布却很局限,以此来证明犬科动物适应能力比猫科动物更好,这其实也是在偷换概念。狼、狐狸也分很多种,每个大洲的狼和狐狸、豺、野犬也不相同,只是很多人眼中狼、狐狸、野犬都是一个物种,要这样来看,所有的猫科豹亚科的动物都可以叫“豹子”。

即使是抛开种类范围差距,比较两个独立种的全球分布情况,所得的结果也是不准确的。其一,很多代表性的大猫在各自生态环境内都是比犬科动物生态位更高的掠食动物。能量传递随生态位升高而逐渐流失,生态位越高种群数量越少,在遭受重度的生态破坏之后更难恢复。像我国南方大部分野外环境,因为生物多样性大幅缩减,以及中大型食草动物数量的减少,基本是供养不起虎豹这些大型猫科动物,只能供养一些小型掠食动物,但是你能说生态位高是一种贬低吗?其二,人类对于猫科动物的生态干涉远比犬科动物大的多。从古至今,人类的审美都更加偏向于猫科动物,原因很简单,猫科动物的力量上限更大、外形更加华丽,以此造成了猫科动物具有更大的经济价值和审美价值。而且大型猫科动物对人类的生存造成了很严重的威胁,保守估计过去三百年间,大概有三十万人丧生虎口,比熊、鲨鱼、狼、鬣狗造成的死亡人数的总和还要多数十倍。而反观犬科动物,对人类的威胁相对较小。尽管大规模的狼群相当程度上威胁到了人类的牲畜,导致人类历史上出现过不少次打狼运动。但凡是打狼运动兴起,大型猫科动物总是跟着犬科动物一起遭殃,因为两者对于人类的狩猎目的而言,没有区分度。而人类对于大型猫科动物的猎取往往都是因为图谋它们的皮毛骨骼,或者是斗兽之类的特殊原因,这些目的对于犬科动物有极高的区分度,因此在这些方面极少波及到犬科动物。很多猫科动物的灭绝都是由人类引起的。

猫科动物都是高度特化的产物,而犬科动物相对进化程度略低。这不存在褒贬,像鳄鱼、鲨鱼这些动物,上亿年身体结构都没有发生大的变化,照样活的好好的。我们把进化看做一棵树,每一次进化都可以看做一个分叉,猫科动物是更接近树梢的物种,而犬科动物是更靠近树干的物种。从进化的角度来说,现生食肉目分为猫型亚目和犬型亚目,犬型亚目包含犬科、熊科、鼬科、臭鼬科、小熊猫科、浣熊科,近几年新的分类法把原来的鳍脚目下的三个科海象科、海狮科、海豹科也划分到了犬型亚目下,也就是说犬型亚目目前包含九个科。而猫型亚目仅包含猫科、獴科、灵猫科和鬣狗科(没错,鬣狗其实和猫科的亲缘关系比犬科还近),而且除了猫科和灵猫科,獴科和鬣狗科外形其实更像“犬”一些……也就是说大部分的食肉目动物其实都更接近“犬”,而不是“猫”。而且在食肉目之前,已经灭绝的古食肉目(即肉齿目),甚至区别于肉齿目的踝节目,其身体结构都是更加像“犬”,其典型特征就是狭长的吻部和偏钝的“爪子”。所以肉食目、肉齿目甚至哺乳动物的起源形态就是偏像于“犬”的,猫形亚目是在原来的基础上不断进化而来的。我们把猫科动物的进化过程往前倒推,狮虎豹这些动物还没有分化到现在这种程度的时候,它们的祖先也一定是一个像犬科动物一样的“通用型物种”。最直接的化石证据,生存在 200 万年前的虎的祖先古中华虎,就兼具现代老虎和美洲豹的骨骼特征,体型也只有现代花豹那么大。只是因为在不同环境中发生了适应性的分化,才在各个区域形成了现在的众多老虎亚种。它们不是适应不了环境,反而是因为不断的适应环境才进化成了现在的样子。

(肉齿目,鬣齿兽科,伟鬣兽)

(踝节目,三尖中兽科,蒙古安德鲁斯中兽)

其实推翻分布范围与适应性挂钩这个观点再简单不过,没有任何生物知识的人都可以做到。一个再简单不过的逻辑,假设两个不同的物种 A 和 B,一个适应沙漠 C,一个适应雨林 D,如果沙漠 C 的面积远远大于雨林 D,那么物种 A 的分布范围自然而然的就远远大于物种 B,但是你能说 A 适应能力就比 B 强吗?一个物种分布范围有多广,主要取决于它能生存的环境面积有多大。

进化程度的差异,使得犬科动物在每个特指的生态环境内,可以用相对较小的进化成本达到同猫科动物近似的适应程度。其最明显的体现就是,不同生态环境的猫科动物外形、体型差异非常明显,而不同生态环境的犬科动物外形、体型差距却相对较小。

但是,这并不是说犬科动物适应能力就比猫科动物强,具体的描述应该是:犬科动物选择了一种更为通用的身体结构和对于个体而言容错率更高的生活方式,达到了对不同环境最大的容错率。而猫科动物选择了最大的特化程度,使得其对每个特定的单独生态环境的适应性达到最大值。具体的表现分微观和宏观来看,微观到一个具体的物种,同一个生态环境内的犬科动物会具有比猫科动物更强的对环境变迁的适应性。但是宏观到猫科和犬科整个大家族来看,在一次环境变迁中,很可能一种猫科动物灭绝了,一种犬科动物靠着更强的容错率活了下来。但是大概率很快就会有一种新的高度特化的猫科动物进化出来,成为这个新的生态环境中的顶级掠食动物。

而且,从一些具体的表现来看这种差异更加明显。犬科都有着近似的生存方式,除了个别特例比如北极狐会在冰原上蹲守伏击啮齿动物之外,几乎所有的犬科动物都在陆地群居,靠嗅觉和耐力追踪猎杀猎物。它们有着近似的行为模式,只是因为体型差异,大的犬科动物捕捉大的猎物,小的犬科动物捕捉小的猎物,没有哪种犬科动物会上树捕鸟或者下水捕鱼。同理,这也解释了为什么大部分人眼中的犬科动物就那么几种,因为它们之间真的很像,我拿一张 30kg 左右处于犬科体型过渡带的犬科动物照片,很多人都分不清楚是狼还是野狗、豺、狐狸。不仅是外形像、行为像,就连体型差异,也没有猫科动物那么明显。

北极狐

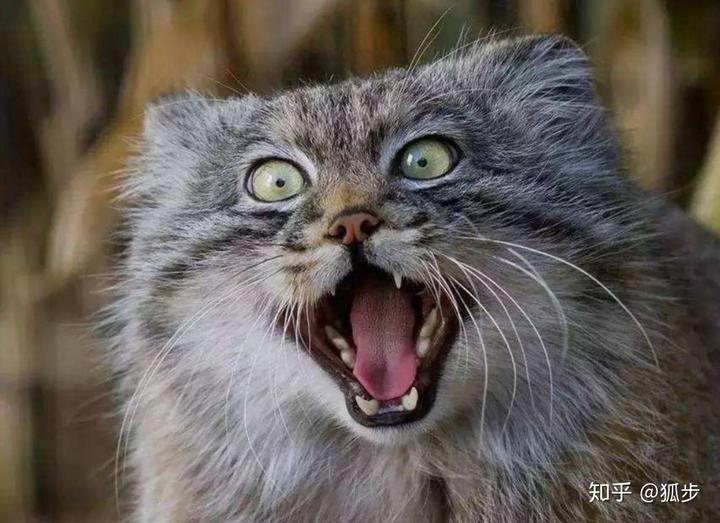

(猫狗表情包大战•藏狐)

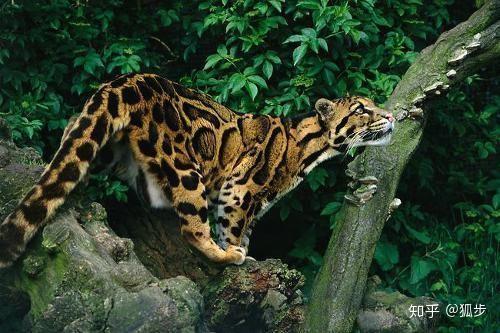

猫科动物分别对特定的单个生态环境进化出了更极端的适应性,狮子发展出了群居,诸如云豹和虎猫等猫科动物脱离陆地向树冠层发展,狞猫、短尾猫进化出了极端的跳跃能力捕捉鸟类,美洲豹、渔猫开始涉水捕猎,渔猫甚至进化出了“蹼”,这为它们开辟了更多的生存空间。逻辑其实很简单,你越想更好的适应当前环境,就必须做出更多改变,这也会使得你在面临环境变迁的时候更难调整。你越想在环境变迁的时候活下去,就不能让自己变的太奇葩,这也会使得你在当前环境始终处于一个被更高生态位打压的局面。说到这里,很惋惜的告诉大家,猎豹很可能就是下一个灭绝的大型猫科动物。

(剑齿虎后裔,云豹)

(猫狗表情包大战•兔狲)

对于整个科来说,需要保证种群能够更稳定的延续,这是犬科动物能力最大的体现。科下的物种遍布全球,适应各种环境,种群数量巨大,对于一个科而言,就是巨大的成功。而对于单独的种和个体来说,能成为顶级掠食动物,获得更高的生态位,生活质量大概率会比食物链中底层的物种更高。因为生态位越高的生物,普遍体型更大、寿命更长。而且不管生态位高低,种内竞争是无法避免的,可是一旦你成了顶级掠食动物,很多种间竞争就会变少甚至消除。我想能做一头虎鲸,整片大洋我做主,一定比做一条整天担惊受怕的小鱼小虾更舒服吧。你们能体会一只家犬大的红豺面对一头和牛差不多大的孟加拉虎时的绝望吗?你种群规模再大,你的同类也不会前赴后继的来救你啊……

这是猫科动物和犬科动物的适应能力在不同方面的体现。我们不可能说,把一种猫科动物和一种犬科动物扔到一个和原生环境反差极大的新环境中,谁能活下来,谁就绝对更厉害,因为这只是能力的一个方面,能更大程度的适应原生环境,也是能力的一种体现。

概括起来说:宏观来看猫科动物和犬科动物整体来看适应能力都很强,但是它们的适应能力是不同方向的。微观到一个具体的物种,猫科动物往往可以比犬科动物长的更大,占据更高的生态位,进化的更加极端,但是特指种类的猫科动物比特指的犬科动物更容易灭绝。而犬科动物很容易适应不同的环境,但是它们大概率是中层甚至底层掠食动物,很难爬上食物链的顶端。同一个生态环境内,很可能会出现“流水的大猫,铁打的小狗”这种情况。

站在人的角度,就被畸形成了“忍辱负重的生存和轰轰烈烈的昙花一现,谁更值得推崇”这种争论。一旦被加上了人类的主观审美,所谓的争论就没有意义了,因为所谓的界门纲目科属种以及种群等等生物学概念,是人为制定的,站在客观现实的角度,都是应该以个体作为标准的。除了人类之外,其他物种的意识,还远没有上升到种族的概念层面,它们的行为方式还停留在以保证自己生存、将自己的基因延续下去为目的的层面。

猫科和犬科并不是硬币相反的两面,并不是非黑即白,它们各自有各自独特的技能和擅长的领域,这是猫科动物和犬科动物不同的生存策略,并不存在优劣高低之分。我说这句话,并不是怕得罪猫科动物爱好者或者犬科动物爱好者而强行政治正确,而是从客观来看,我们很大程度上,在用我们自己的审美标准评价动物的生存方式。

假如我仅仅只是一个猫科动物爱好者,对于猫科动物更符合人类审美这件事,可能说出来甚至会有一丝骄傲,但实际上这对于猫科动物而言,却是一场灾难。在动物保护方面,人性其实是一种很矛盾的东西。一种动物,只有人类喜欢它,才会去保护它,也正是因为人类喜欢它,才会有人去伤害它。

我之前一直反对网络上的斗兽言论。现在网上讨论的最激烈的就是狮子老虎谁厉害,这个话题甚至牵扯到了东西方文化的比较。包括知乎上面,也有不少人用比如“自古老虎坐中堂,狮子看大门”、“烫头的打不过纹身的”之类的梗表达自己的立场。就个人而言,以我对这两个物种的了解,我其实也是更倾向于老虎,但我还是无法说老虎就真的能稳压狮子一头。因为狮子老虎是两个群体,不是两个个体,再强的种群里面也会有弱小的个体,再弱的种群里面也会有强大的个体,弱 / 强一点的老虎 / 狮子就不算老虎 / 狮子了吗?这是一个永远也无法得到确切证明的问题,因为你要么只能从理论上去推测,要么只能找两个个体来比较,既然是个体,那就不具有代表性。这个争论发展到现在,以至于我在 B 站看个动物视频,下面都有人比较的。每次老虎或者狮子同美洲豹一起出现,评论区就一片祥和,只要狮虎碰到一起,就有两个阵营的人打口水仗。这些人其实并不是真正的喜欢老虎或者狮子,他们只是像玩卡牌游戏一样,在自然界中给自己找一个代表,这个代表越强,就越能满足自己的虚荣心。他们的本质其实和当然那些在罗马斗兽场里看野生动物流血厮杀的看客没有任何区别,只是因为现代法律和野生动物数量的急剧减少,使得他们只能在网络上口嗨而已。真正的动物保护者、自然爱好者,只希望它们在野外肆意驰骋,而不是在牢笼中死斗,供人取乐。

但是后来我发现斗兽是一个很不好界定的事情,因为总会有人会在网上发布一些违反客观事实的信息。因为营销号的泛滥,导致人们对动物产生了错误的认识。很多人觉得熊猫、大猩猩在野外是无敌的存在;很多人以为大王乌贼有能力杀死抹香鲸;很多人分不清小熊猫和浣熊、花豹和美洲豹、缅甸蟒和网纹蟒;很多人真的以为蜜獾真的百毒不侵,无所畏惧;很多人以为巨蟒随随便便七八米十几米、大几百公斤;很多人以为鬣狗是犬科动物,或者看书看一半说鬣狗是猫科动物;很多人真的以为熊科动物会像人类一样抡巴掌……这里面涉及到很多关于生物结构和动物行为学的复杂的知识,我也只是粗浅的了解一些。可是我发现很多人,明明啥都不了解,全凭自己的主观臆测去幻想动物的行为模式,却还试图说服别人。所谓不知者无罪,但不知即应当保持沉默,去了解去学习,而不是继续误导他人。

前段时间有人在 B 站跟我争论大白鲨和虎鲸单挑谁更厉害,对方列举出了一大堆完全伪造出来的数据企图证明大白鲨完虐虎鲸,然而现实中大白鲨几乎是被虎鲸单方面压制。这本身是一个很没有营养甚至有点幼稚的话题,但我最终还是参与了进去。因为如果我不去反驳,就会有后来人被他列举的数据误导,对这两种生物产生违背事实的认知。可是我一旦参与进这个斗兽的话题,后面看到评论的人中,喜欢鲨鱼的人就会觉得我在贬低大白鲨这个物种,喜欢虎鲸的人会觉得大白鲨是一个很失败的物种,这也违背了我的初衷。我希望借这个话题能够让看到这篇回答的人了解到,打斗一定会有胜负,但是胜负并不是它们存在的意义,狼打不过狮虎,不会抬高狮虎,也并不妨碍狼的伟大。我们可以去讨论两个物种的强弱,因为强弱是客观存在的差异,但是不应该以此作为评判它们的标准。

生命是平等的,尽管我们也会吃其他的动物,但那是因为我们也无法完全脱离自然的范畴,我们也是众生之一。只要是活生生存在的生命,自然会有偏差 ,我们把猫狗当做爱宠,把鸡鸭鱼猪当做食物,把苍蝇蚊子当做害虫……这都不是偏见,而是因为万物皆是如此,总会有热爱的、依赖的、讨厌的,这叫自然关系,而不是偏见。尊重自然的发展与怜悯之心并不矛盾,我们看到鬣狗活吃角马,生出恻隐之心,同情角马的不幸,这是再自然不过的事。这不叫双标,同情弱者是人性,但我们不去干涉、批判鬣狗就是对生命的尊重。长期以来,国内对吃狗肉这件事争论不休,我能理解某些爱狗人士对狗的特殊情感。这其实也不能算偏见,人都有喜好,一个人不可能同样的喜欢所有事物,这就和爱情亲情是一样的,你不可能同时爱上包括陌生人在内的所有人,这都不叫偏见,而是因为喜爱、憎恨本就是特指的情感。根本的问题在于,以个人的喜好绑架他人,妨碍别人正常的生命活动、损害别人的合法利益是违法且不道德的,这是一个关于权力的问题,而不是关于偏见的问题。

最近我在看 B 站出的纪录片《未至之境》,第二集记录藏狐一家在中国草原的艰难求生,雌藏狐出去捕猎被藏狼所杀,留下雄藏狐靠着一己之力喂养四只幼崽。在捕捉鼠兔的过程中雄藏狐的体力不断消耗,成功率越来越低,最小的两只幼崽因为缺乏食物濒临死亡,它自己也越来越消瘦。而在这时雪上加霜的事又到来了,牧民赶着羊群来到了这片草原,羊群又不停的干扰雄藏狐的捕猎,驱赶它使它暴露位置,情况越来越糟。当几乎已经看不到希望的时候,转机出现了,没过多久羊群接受了雄藏狐,雄藏狐借助羊群的背景和声音掩护,轻松的捕捉到大量鼠兔,甚至还储存了过冬的食物,奇迹般地让四只幼崽安全度过了冬季……这些是发生在自然界中再平常不过的事,我一个一米八几的汉子却看得热泪盈眶。生命不因捕食与被捕食、强与弱而有优劣善恶之分,它的伟大精彩之处在于包括你我在内的每个生命都在努力生活!https://b23.tv/ep292712

答主并非生物专业出身,仅仅是一个动物尤其是古生物爱好者,所从事的行业与生物沾边。这篇回答是我随手写的,本来觉得几百字就能讲完的事,后面写嗨了又扯到了其它一些方面,算是跑了个题还夹带了一些私货,愣是洋洋洒洒写了快一万字。很多地方为了让大家更容易的看懂,用了很多比喻或者假设,排版分段也很随意、散乱,不算科学严谨,大家也不必用看文献论文的眼光去阅读。如果能引发诸位一丁点关于自然的思考,那便是我莫大的荣幸。当然,如果有纰漏或者错误的地方,欢迎评论区指正,欢迎友好讨论。有什么疑问也可以提出来,我在评论区尽我所能的回答。

Source: 知乎日报 | 30 Jun 2023 | 11:07 am(NZT)